#08 2024年の介護保険制度 ホームヘルプ・サービスのゆくえ(小竹雅子)

データから読み解く介護保険

延長戦が続く訪問介護の抑制計画

新型コロナウイルス感染症の波が何度も押し寄せるなか、2024度の介護保険制度の見直しをめぐり、2022年3月から社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長 以下、部会)が検討をはじめ、12月20日、『介護保険制度の見直しに関する意見』をまとめました。

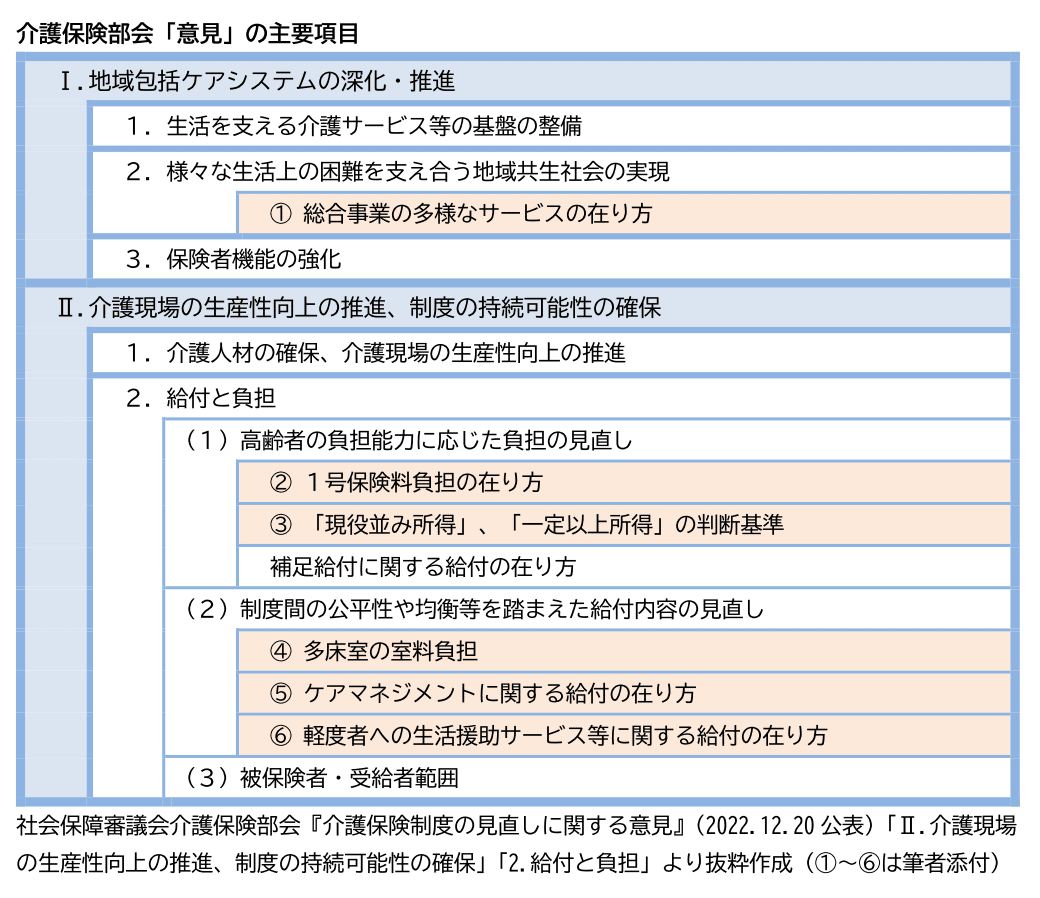

『意見』の大項目は「Ⅰ.地域包括ケアシステムの深化・推進」と「Ⅱ.介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保」のふたつです。中項目も「1.生活を支える介護サービス等の基盤の整備」など合計5項目です。でも、中項目にはさらに小項目がたくさん並びます。

これまでの審議会傍聴では、文末に「適当である」と書いてある小項目が制度改定につながっています。今回の『意見』で「適当である」とされたのは「福祉用具」や「医療・介護連携」など40ほどありますが、そのなかに「引き続き検討」となり、今年も審議が継続している6項目があります。

表でオレンジ色にした項目ですが、今回は訪問介護に代表されるホームヘルプ・サービスについて、「①総合事業の多様なサービスの在り方」と「⑥軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」で整理します。

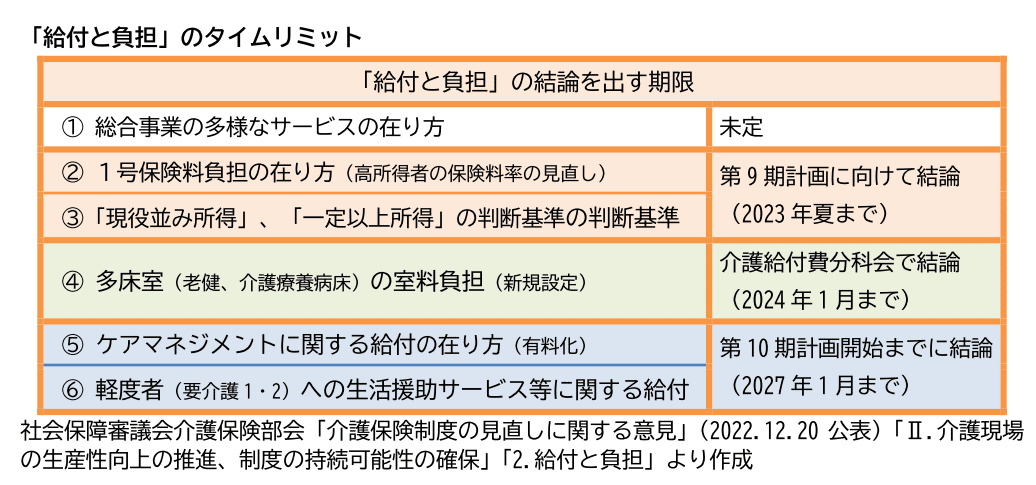

「給付と負担」の結論を出すには時間差がある

部会の継続審議の6項目のうち、②第1号介護保険料の引き上げと③利用者負担2割の範囲の拡大は、部会で「今夏」までに結論を出すことが明記されています。

しかし、④の相部屋の家賃設定は介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)で第9期(2024~2026年度)の介護報酬・基準の見直しとあわせて来年1月まで結論を出すことになります。⑤ケアマネジメントの有料化と⑥要介護1・2のホームヘルプ・サービスの給付削減に至っては、今年から第9期末(2024~2026年度)までの間に結論を出すと、いつになるかわからないタイムリミットが設けられています。

5月12日、通常国会で介護保険法を含む11の法律をパックした束ね法案「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が可決されました。

焦点になったのは「出産育児一時金」を48万円から50万円に増やすため、「全世代で支え合う仕組みの導入」として後期高齢者医療保険料を引き上げたことです。介護保険の認定者の約9割(87%)は75歳以上の後期高齢者なので、②の介護保険料の引き上げが行われると「高所得者」にはダブルパンチになります。

また、法律案に盛り込まれた介護保険法改正案は、部会の『意見』で「適当である」とされた小項目のうち、①介護情報基盤の整備、②介護サービス事業者の財務状況等の見える化、③介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務、④看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化、⑤地域包括支援センターの体制整備等の5項目です。

残る項目は今後、法律改正以外で変更が行われることになります。

財源抑制のテクニックは「給付」から「事業」に移すこと

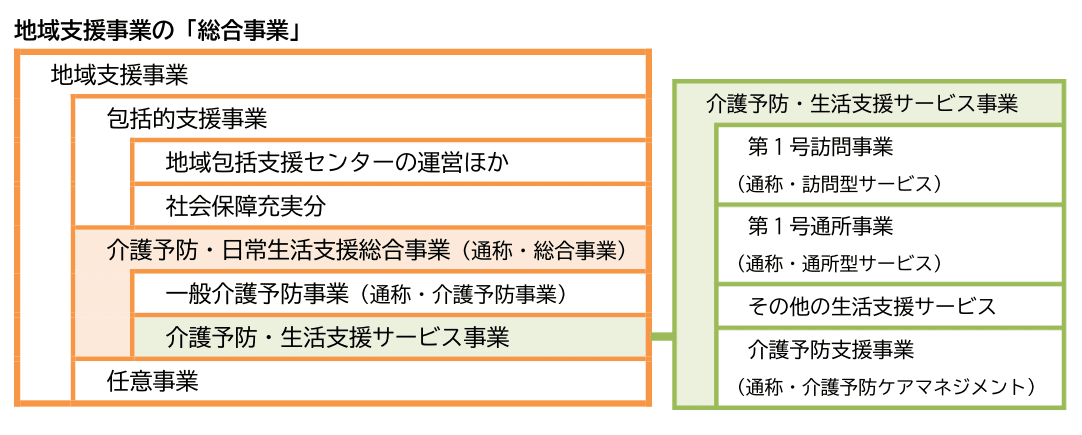

「総合事業」と呼ばれるのは、2005年の介護保険法改正で新設された地域支援事業のうち、2011年改正で追加された「介護予防・日常生活支援総合事業」の通称です。

介護保険制度のサービスは「給付」と呼ばれますが、費用から利用者負担(利用料)を差し引いた部分が給付費と呼ばれます。給付費は介護保険料と税金で折半しています。

地域支援事業は保険者である市区町村(区は東京23区)の「事業」です。財源は「給付」と同じで介護保険料と税金です。ただし、「給付」は認定を受けた人(受給権者)への個別給付、「事業」は市区町村に事業費が支払われます。まず、受けとる主体が違うのです。

2014年改正では、要支援認定(要支援1・2)の人へのホームヘルプ・サービス(介護予防訪問介護)とデイサービス(介護予防通所介護)が「給付」からはずされ、「事業」に移りました。行き先は総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」で、ホームヘルプ・サービスは「第1号訪問事業」(通称・訪問型サービス)、デイサービスは「第1号通所事業」(通称・通所型サービス)になりました。

総合事業への移行作業には3年の猶予期間があったので、すべての市区町村が要支援認定者を「事業」に移す「完全実施」は2018年度からとなりました。つまり、現在、要支援認定の人への給付に、ホームヘルプ・サービスとデイサービスはありません。

「給付」と「事業」のもっとも大きな違いは、財源を確保する義務の有無です。「給付」では、介護が必要な認定者数とともに費用が増える場合、必要な財源を確保するのは政府や自治体の義務になります。しかし、「事業」は高齢者数の伸び率に連動した上限額に固定されます。介護保険制度の適齢期は75歳以上で、後期高齢者は2060年まで増え続けると推計されています。

しかし、要支援認定の人が増えても比例的に財源を増やすことはできないので、市区町村は事業を維持するために、事業の対象になる人を絞りこんだり、低額の委託事業者を増やすなどやりくりを求められることになります。

政府、財務省の「事業」へのリクエスト

「給付」が必要な認定者の人数に応じて財源を増やすより、後期高齢者数の人数に応じて上限額が決まる「事業」に移したほうが費用の伸びを抑えることができます。

5年前、政府は『骨太の方針2018』(資料1)で「介護の軽度者への生活援助サービスについて、給付の在り方を検討する」としました。経済財政諮問会議は『新経済・財政再生計画改革工程表2018』(資料2)で「軽度者に対する生活援助サービス」の見直しを求めました。

2020年になると、今度は財政制度等審議会(以下、財政審)が『建議』(資料3)で、要介護1・2を「軽度者」と呼び、「軽度者へのサービスの地域支援事業への移行」を提言しました。ここにあるサービスは「生活援助」ではなく、「訪問介護(ホームヘルプ・サービス)と通所介護(デイサービス)」です。今年5月の財政審の資料(資料1)では「要介護1・2への訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行」と明記しています。

厚生労働省は「事業」の充実へ

政府や財務省が財源を議論するのは当然ですが、ひとり暮らしや高齢夫婦世帯が多い認定者の暮らしに欠かすことのできないホームヘルプ・サービス、なかでも日常生活を支えるメニューの「生活援助」を標的にしているのは理解に苦しむところです。

「生活援助」を削減すれば、認知症や身体障害のある認定者の自宅での暮らしが維持できなくなり、居住系サービス(認知症グループホームや介護付き有料老人ホーム)や特別養護老人ホームなど施設サービスの選択を迫られます。居住系や施設のサービスには利用者負担のほか、食費、家賃、日常生活費など自己負担がかさみます。

通常国会では加藤勝信・厚生労働大臣が、介護が必要な後期高齢者の経済力について、「年収153万円以下の低所得者」が約6割と答弁しました。これまで以上に「生活援助」を削減すれば、後期高齢者の在宅介護ライフが困難になることは目にみえています。また、働く家族が無償の「生活援助」を行うために「介護離職」を迫られるリスクも高まります。

しかし、政府や財務省の要請は強力で、部会では「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」は継続審議になるとともに、要介護1・2の人を移すために「事業」を充実することが『意見』に盛り込まれました。今年4月10日、厚生労働省は「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」(粟田主一・座長 以下、検討会)を設置し、8月までに中間報告をまとめる予定です。また、『地域づくり支援ハンドブックvol.1』(株式会社TRAPE)を作成し、奈良県生駒市をモデルに市区町村に「事業」を充実するよう求めています。

「総合事業」と「総合事業サービス」

制度としては「介護予防・日常生活支援総合事業」のなかに、「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」のふたつの事業があります。

混乱しやすいのですが、「総合事業」とある場合は「介護予防・日常生活支援総合事業」を指すケース、「介護予防・生活支援サービス事業」のケースのふたつがあります。部会の委員の発言でも明確に区別されていないこともありますが、本稿では「介護予防・生活支援サービス事業」を「総合事業サービス」と表記します。

現在、要支援認定の人にホームヘルプ・サービス(介護予防訪問介護)に代わって提供されている「総合事業サービス」は、「第1号訪問事業」(通称・訪問型サービス)です。

「総合事業サービス」を提供するのは委託事業者

「給付」を提供するのは、介護保険制度が定めた基準をクリアして都道府県や政令指定都市などから「指定」された事業者で、介護報酬(利用者負担プラス給付費)が支払われます。

「総合事業サービス」を提供するのは、市区町村が「委託」した事業者で、「指定」を取る必要はなく、社会福祉法人やシルバー人材センター、NPOや住民団体など「多様なサービス」と呼ばれています。「委託」事業者には事業費(委託費)が支払われます。まぎらわしいのですが、「委託」事業者には「給付」の指定事業者も参加しています。

要支援認定者の8割は、指定事業者の「総合事業サービス」を利用

「第1号訪問事業」(通称・訪問型サービス)の委託事業者の構成をみると、全国1,741市区町村のうち、指定事業者による「従前の訪問介護相当」(以下、従前相当)の提供が1,607市区町村(92.3%)、「多様なサービス」が1,106市区町村(63.5%)とあります。これだけだと、「多様なサービス」も結構あるようにみえます。

しかし、利用者数でみれば、「従前の訪問介護相当」が35万人、「多様なサービス」が8万人で、8割の人は指定事業者から事業を提供されています。「多様なサービス」ではサービスAが7万人、住民主体のサービスBは1万人です。なお、ホームヘルパー(訪問介護員)は制度が定める研修を修了していますが、サービスAの「雇用労働者」に法定研修は義務づけられていません。

委託事業者は2017年度は43,082事業者でしたが、2020年度は42,873事業者に減りました。指定事業者が31,923事業者から28,841事業者に減り、「多様なサービス」が11,159事業者から14,032事業者に増えました。このため、指定事業者の利用者も36万人から2万人減って34万人に減り、交代するようにサービスAが6万人から3万人増えて9万人になりました。なお、サービスAの委託事業者で一番多いのは「シルバー人材センター」です。

利用者からみれば、ホームヘルプ・サービスが「給付」から「事業」に移っても、同じ指定事業者が提供するなら、ほとんどが制度の変更に気がつかないことになります。しかし、いつまで気づかずにいられるかという課題が目の前にあります。

「在宅」で暮らせるのか

介護が必要と認定を受けた人の8割は自宅、あるいは「自宅ではない在宅」(サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど)で、ケアプランを作り在宅サービスを利用しながら暮らしています。

なかでも、ホームヘルプ・サービスは1956年、長野県ではじまった「家庭養護婦派遣事業」がルーツと言われています。1963年には老人福祉法が成立して「老人家庭奉仕員派遣事業」がはじまり、1982年からホームヘルパーの養成研修がはじまりました。1989年、はじめて消費税(税率3%)が導入されたとき、増収分を財源に『ゴールドプラン』(高齢者保健福祉数信10カ年戦略)が策定され、ホームヘルプ・サービスなど「在宅福祉事業」が積極的に進められました。約70年前からホームヘルプ・サービスは高齢者福祉に不可欠な支援なのです。

介護保険制度がスタートした2000年度当初は、多くの市区町村が認定を受けると「ホームヘルパーに来てもらえます」というパンフレットを作りました。しかし、制度の見直しのたびに、ホームヘルプ・サービスは「ホームヘルプ・サービスしかケアプランに入っていない」、「家事ができるのに、ヘルパーに代行させている」などの批判を浴び、抑制のターゲットになってきました。改定のたびにサービスを提供する回数の縮小、提供時間の削減が行われ、ついに要支援1・2の人への給付はカットされたのです。

2021年改定で、要介護認定になっても「総合事業サービス」の対象に

2021年改定では、要支援1・2で「総合事業サービス」を利用していた人が要介護1~5になっても、「本人が希望」すればホームヘルプ・サービス(訪問介護)の給付をしないで、「総合事業サービス」を継続してもいいという「対象者の弾力化」が行われました。希望した本人は「継続利用要介護者」と呼ばれます。いまのところ、提供する委託事業者は住民主体によるサービスBに限定されていますが、受給権があっても給付しなくていいことになったのです。

介護保険制度は認定を受けた人に給付するのが原則ですが、「対象者の弾力化」は認定者みずから受給権を放棄するよう誘導しているともいえます。

ケアプラン事業所単位の利用制限

また、2021年改定では、ケアマネジャーが所属している事業所(居宅介護支援事業所)単位で、ホームヘルプ・サービス(訪問介護)の利用制限が行われるようになりました。事業所と契約している利用者は、それぞれ認定ランク(要介護1~5)があり、費用の1~3割の利用者負担でサービスが選べる限度額(区分支給限度基準額)が決められています。

2021年10月以降、事業所と契約しているすべての利用者の限度額を合計し、合計額の7割以上のサービスをケアプランに組み、そのうちホームヘルプ・サービスが6割以上になる場合、ケアマネジャーは事前に市区町村に届け出をして、地域ケア会議などでチェックを受けることになりました。

介護保険制度は認定を受けた人に個別給付するのが原則と説明されてきました。しかし、この見直しは、個別給付の限度額を無視しています。とくに、ホームヘルプ・サービスは居宅介護支援事業所に給付されるかのようです。

しかし、とても複雑な見直しのうえ、現実にはそれほどホームヘルプ・サービスがケアプランに組まれるケースはないといわれ、介護関係者の反応は鈍いものでした。

高齢化するホームヘルパー

ホームヘルプ・サービスを提供するのは研修を受けたホームヘルパー(訪問介護員)です。

厚生労働省の資料では、1991~2006年度までに研修を修了した人だけでも、約326万人もいるそうですが、ホームヘルパーとして働いているのは約51万人(2021年度)ときわめて低調です。そして、現役ホームヘルパーは介護福祉士の国家資格保持者が約24万人で、半数ちかくなります()。

研修を受け、国家資格を持っているにもかかわらず、ホームヘルパーは9割が女性労働者で、非正規、短時間労働が多く、労働条件がいいとはいえません。また、利用者宅を訪問して実際にサービスを提供しなければ、給与が支払われません。利用者が不在の場合や、倒れていて救急車を呼んでも無給です。なによりも、バラエティに富む認知症や身体障害のある利用者の自宅や居室での作業は機械的にこなせるものではなく、細やかな配慮や臨機応変な対応が求められる高度な労働です。難しい仕事であるために、利用者や家族などの介護者からの不満も多くなります。

ホームヘルパーに限らず介護労働者は仕事に「やりがいがある」と思っている人が多いのですが、給与をはじめ労働環境の改善が進まないため、若い世代が就労しない状況が続いています。このため、ホームヘルパーの高齢化が進み、とくに都市部では「人材不足」が深刻になっています。

厚生労働省は最近、「少子化」を「人材不足」の理由にしていますが、ホームヘルパーの場合は相次ぐバッシングともいえる給付抑制策に労働意欲を減退させられたこと、また、非正規女性労働者への労働環境の悪さが改善されないことに主因があると考えます。

「生活援助」に正当な評価を

4月24日、G7の倉敷労働雇用大臣会合では『人への投資』が宣言されました。議長国は日本ですが、「我々は、無償ケア労働を担う人々の負担を和らげ、有償ケア労働に従事する人々のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を確保し、労働条件を向上させるために、引き続き介護・福祉分野に投資をしていく」という厚生労働省の仮訳が公表されています。

「無償ケア労働」は育児や介護などを担う母親や妻、娘など女性たちが主に担当しています。宣言では「無償ケア労働に関する女性の役割のアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)の解消」とあります。

「有償ケア労働」は保育士やホームヘルパー、介護職員など福祉労働者を指しますが、女性が多く従事している分野です。宣言では「介護・福祉従事者の多くは女性であり、この分野の低賃金や厳しい労働環境は労働市場における男女間の格差の要因の一つにもつながっている」として、「労働条件の改善を進め、質を高めることが必要である」としています。

国立社会保障・人口問題研究所(田辺国昭・所長)の『日本の将来推計人口(2023年推計)』は2020年の総人口1億 2,615 万人が 2070 年には7割に減少するが、65 歳以上人口の割合(高齢化率)は、2020年の28.6%から 2070 年は 38.7%に上昇すると推計しています。また、認知症については、「2025年には、85歳以上の男性の7%、女性の14%が独居認知症高齢者」になると推計しています(資料6)。

介護が必要な人の生活を支えるために、働く介護者の両立支援のために、ホームヘルパーに代表される介護労働者のために、アンコンシャスバイアスの早期解消とともに、「生活援助」への正当な評価を行い、ホームヘルパーを安定的に確保することが制度の喫緊の課題と考えます。

資料

経済財政諮問会議(安倍晋三・議長)『経済財政運営と改革の基本方針2018』(2018年6月15日)

経済財政諮問会議経済・財政一体改革推進委員会『新経済・財政再生計画改革工程表2018』(2018年12月20日)

財政制度等審議会(榊原定柾・会長)『『2021年度予算の編成等に関する建議』(2020年11月25日)

財政制度等審議会財政制度分科会(十倉雅和・分科会長)2023年5月11日開催資料2『財政各論③:こども・高齢化等』

厚生労働省『2021年介護サービス施設・事業所調査の概況』

厚生労働省保険局「医療と介護の連携に関する意見交換会」第2回(2023.04.19)資料2「認知症 参考資料1」

市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰

1981年、「障害児を普通学校へ・全国連絡会」に参加。障害児・障害者、高齢者分野の市民活動に従事。 1998年、「市民福祉サポートセンター」で介護保険の電話相談を開設。 2003年、「市民福祉情報オフィス・ハスカップ」をスタート。 現在、メールマガジン「市民福祉情報」の無料配信、介護保険の電話相談やセミナーなどの企画、勉強会講師、雑誌や書籍の原稿執筆など幅広く活躍中。2018年7月に発刊された『総介護社会』(岩波新書)は日経新聞に取り上げられるなど、話題を呼んだ。

【主な著書】

『こう変わる!介護保険』(岩波ブックレット) 『介護保険情報Q&A』(岩波ブックレット) 『もっと変わる!介護保険』(岩波ブックレット) 『介護認定』(共著・岩波ブックレット) 『もっと知りたい!国会ガイド』(共著・岩波ブックレット) 『おかしいよ!改正介護保険』(編著・現代書館) 『総介護社会』(岩波新書)