令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向け、障害児通所支援や医療的ケア児の支援について検討(10月5日)

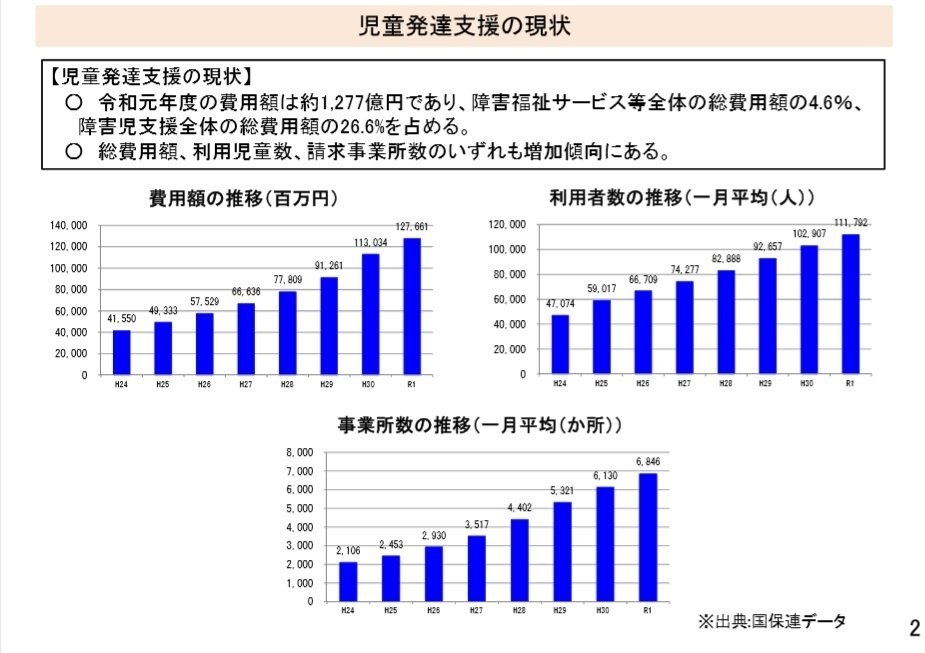

厚労省は5日、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(主査=こやり隆史厚生労働大臣政務官)に令和3年度報酬改定に向け、⑴児童発達支援⑵放課後等デイサービス⑶医療的ケアが必要な障害児─に関する報酬・基準の現状と課題を説明し、意見を求めた。

「医療的ケアが必要な障害児の支援」では、医療的ケア児の新たな判定基準案の導入を提案。「医療的ケア児」の区分を創設し、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行うことを示した。

児童発達支援の基本報酬は経営実態調査を踏まえて検討

まず⑴児童発達支援は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスだ。

厚労省は、今秋公表される令和2年障害福祉サービス等経営実態調査における定員規模別の平均収支差率なども踏まえ、基本報酬を見直すことを提案した。

令和元年度に行われた財務省の予算執行調査で、児童発達支援の平成29年度決算ベースの収支差率について、児童発達支援センターでは0.1%であるのに対し、その他の事業所では19.2%と著しく高いことが指摘された。またその他の事業所を利用定員規模別にみると、定員10人以下の事業所は11人以上の事業所と比較して平均収支差率が著しく高いことなども指摘された。具体的に定員10人以下で24.0%である一方、定員21人以上で▲26.0%となっている。

また基本報酬について、適用される定員区分を超えて、1つ以上の定員規模の区分に移った場合の報酬単価の下がり幅が大きいとの声が寄せられていることも紹介した。

放課後等デイでは事業所区分1・2の体系を廃止へ

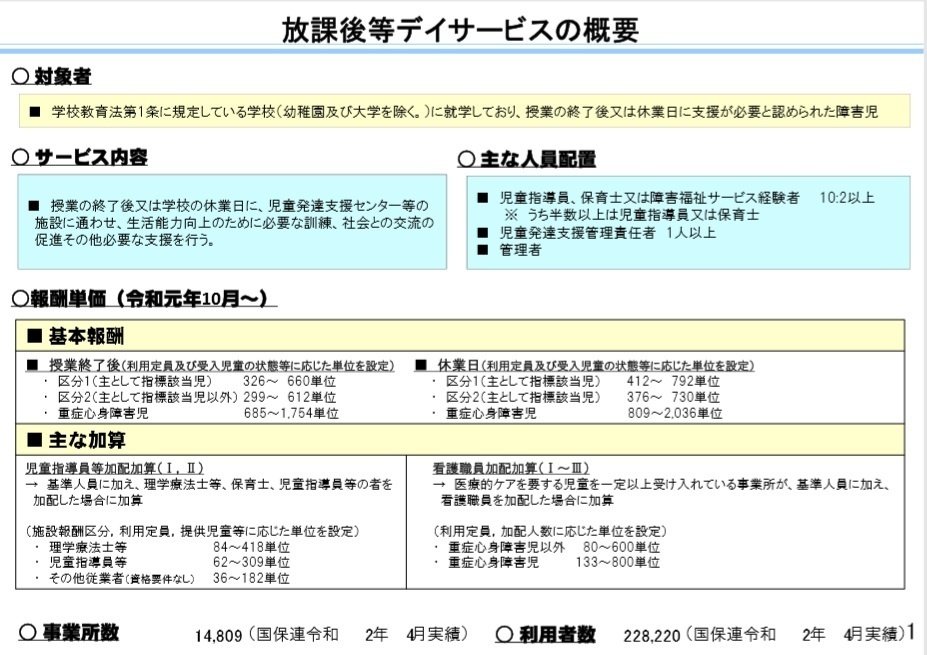

⑵放課後等デイサービスは、学校に通い、授業の終了後又は休業日に支援が必要な障害児が対象で、児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練や、社会交流の促進で必要な支援を行う。

放課後等デイの費用額は令和元年度で3287億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.0%、障害児支援全体の総費用額の68.4%を占める。1カ月平均の利用児童数は22万6610人、事業所数は1万4046カ所。総費用額・利用児童数・請求事業所数ともに大幅な増加を続けており、平成24年度から令和元年度にかけての総費用額の伸びは、6.9倍、利用児童数は4.2倍、請求事業所数は4.9倍となっている。

厚労省は、①基準と報酬区分の見直し②対象の拡大③提供時間等に合わせた報酬単価の設定④送迎加算の扱い─を論点として挙げた。

このうち①基準と報酬区分の見直しについて、現在の事業所ごとの区分1・2の体系を廃止し、共通的な基本報酬を土台に、ケアニーズの高い障害児を受け入れた際の加算を充実させ、さらに必要な支援の人員配置を加算で評価していく方向を示した。また、定員区分ごとの報酬単価は、令和2年経営実態調査の結果を踏まえて見直す考えだ。

サービス提供の専門性や質の向上に向けた取り組みでは、従業者の基準について、経過措置期間を設けて「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみとすることを挙げた。さらに質の向上を図るためのガイドライン改定も示した。

こうした見直しを提案する背景にある放課後等デイの課題についてみてみる。

基本報酬については、30年度改定で受け入れる障害児の状態及び割合に応じて、事業所を区分1・区分2で分け、さらに別に、重症心身障害児を受け入れる場合に適用する基本報酬を設定した。そのうえでそれぞれに対して、サービス提供時間に応じた区分(3時間以上・3時間未満)、学校休業日の支援に関する報酬を設定している。

区分1は、より重度の障害児を受け入れる事業所であり、次のいずれかに該当する「指標該当児」の割合が50%以上の事業所だ。

▽食事・排泄・入浴・移動のうち3以上の日常生活動作で全介助が必要な障害児 ▽指標該当児の判定項目のスコア合計が13点以上の障害児

区分2は、区分1以外の事業所。区分2の事業所では、障害が重い児童を受け入れた場合でも、「指標該当児」の割合が50%以上に達しない限り、基本報酬上は評価されないという問題がある。また、支援の結果として児童が発達するほど、「指標該当児」に該当しない児童が増えて、事業所の区分・報酬が下がりかねないという指摘もある。さらに、市町村により「指標該当児」の判定に差があり、公平性に欠けるという指摘がある。

他方で、令和元年障害福祉サービス等経営概況調査結果では、30年度決算における収支差率は11%。質のバラつきが大きいという指摘がある。

こうした課題に対して、基本報酬と区分の見直しを行う方針だ。なお加算による評価は、児童発達支援との共通の論点として後述する。

また論点②対象の拡大は、30年地方分権改革推進提案を踏まえ、現行の学校教育法で規定する「学校」に就学している障害児から、専修学校・各種学校に通う児童も対象にすることが求められたものだ。

論点③提供時間等に合わせた報酬単価の設定については、同様に「令和2年地方分権改革に関する提案募集」に寄せられたもの。放課後等デイでは、30分未満のサービス提供を行った場合でも、長時間の場合と同様に報酬が算定されることから、個別支援計画に定める質の高いサービスが提供されない恐れがあるためとされている。

論点④送迎加算については、「現行の枠組を維持すること」を提案。サービスは知的障害児の利用が多く、通所に当たって安全面を十分に考慮することが必要であることを理由にあげた。

家族支援の評価で加算の整理を提案

障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイ)の共通の論点として、①家族支援の評価②児童の特性に応じた加算の創設③児童指導員等加配加算④看護職員の基準人員への算入─が示された。

このうち論点①家族支援の評価については、家族への支援の重要性を認めつつ、家庭連携加算・訪問支援特別加算・事業所内相談支援加算について整理する方向を提示した。見直しの背景として、厚労省は、「趣旨を同じくする類似の加算が複数に分かれて解りづらく、それぞれの加算の算定状況は低調」「事業所内相談支援加算の点数が低く、必要な支援経費に満たないという指摘がある」と説明した。

そのうえで、訪問支援特別加算はほぼ算定されていないことなどから、家庭連携加算に統合することを挙げた。また、事業所内相談支援加算は、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談等(ペアレントトレーニングなどを想定)も算定できるようにしたうえで加算額を見直す。現行では、児童の利用の同日でなければ算定できないという運用をしてきたが、相談利用の利便性や相談のプライバシーを考慮して児童の利用日と別日でも算定を可能とすることとした。

論点②児童の特性応じた加算の創設で、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童の支援で、現行の放課後等デイで導入されている「指標該当児」の判定スコアを用いて一定数以上に該当する障害児(仮称・要支援児童)を受け入れた場合に、加算で評価することを提案した。さらに「指標該当児」の判定スコアを用いる際に、判定のバラつきを防ぐため、留意事項等を設けることとした。

また虐待等を受けた要保護・要支援の児童を受け入れて支援した時の加算を創設することを示した。支援は、児童相談所や子育て世代包括支援センターからの依頼による場合や、要保護児童対策地域協議会の対象児を想定している。

論点③児童指導員等加配加算の見直しでは、児童発達支援・放課後等デイともに、「児童指導員等加配加算」はⅠまでとしてⅡは廃止する一方、ニーズの高い児童に対する支援の人員は、論点②児童の特性に応じた加算で手当てすることを提案した。

さらに、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師などの専門職を加配した場合は「専門的支援加算(仮)」として評価することや、「児童指導員等加配加算」の対象資格に、手話通訳士・手話通訳者を追加することもあげた。

論点④看護職員の基準人員への参入については、令和元年地方分権改革推進提案を踏まえ現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、看護が必要な場合は算定に必要となる従業者の員数に看護職員を含めることを提案した。この場合でも、その他の児童発達支援や放課後等デイについては、機能訓練担当職員を配置する場合と同様に、半数以上が児童指導員又は保育士であることとした。

現在、児童発達支援や放課後等デイで、看護師を配置しようとする場合、算定に必要となる従業者の員数とは別に看護師を配置することになっている(主として重症心身障害児を通わせる場合を除く)。

医療的ケア児の新たな判定基準の導入を提案

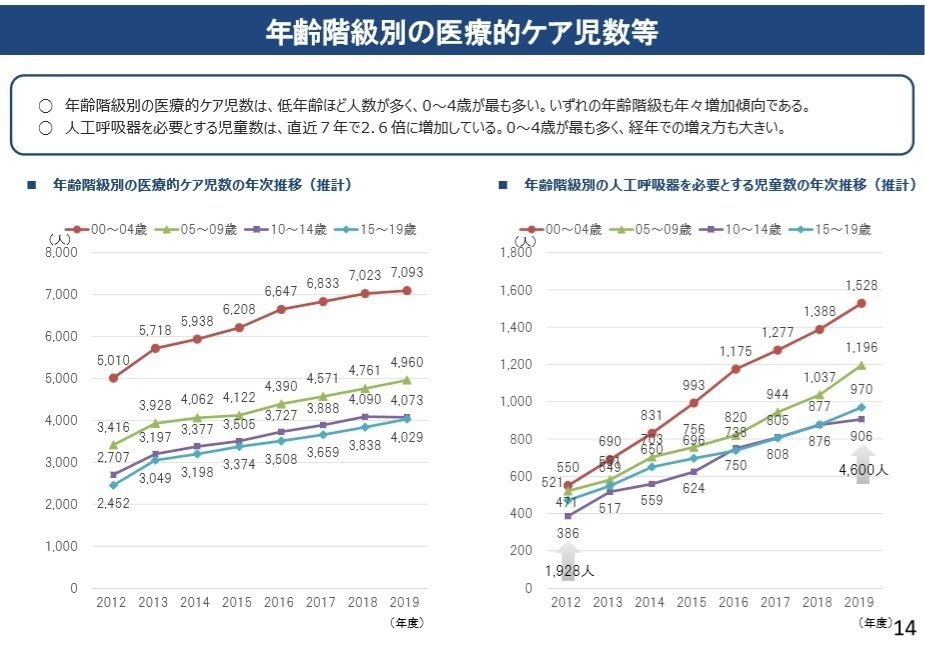

⑶医療的ケア児については、年々増加傾向であり、令和元年で2万155人と推計される。

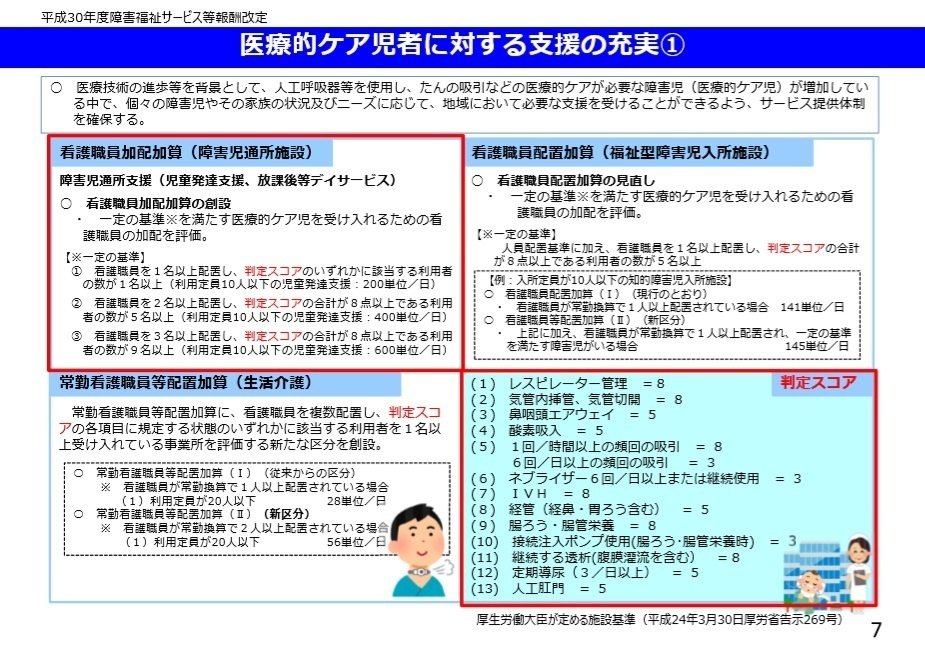

30年度改定でも医療的ケア児者に対する支援は充実され、看護職員加配加算など、看護職員の加配を評価した。その際、「判定スコア」も導入されたが、「動ける医療的ケア児」の支援における負担などは判定することができないなどの課題が指摘されていた。

医療的ケアが必要な障害児に係る報酬・基準について、論点として①医療的ケア児に対する支援の直接的な評価②看護職員加配加算の見直し③退院直後からの障害福祉等サービスの利用─を示した。

このうち論点①支援の直接的な評価に関して、厚生労働科学研究で開発された、医療的ケア児の新たな判定基準案の導入を提案。「医療的ケア児」の区分を創設し、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行うことを示した。

新たな判定基準案は、30年度改定で新設された看護職員加配加算のための評価スコアに、新たに「見守りスコア」を設けた上で、幾つかの項目を追加するとともに、スコアを修正したもの。

論点②看護職員加配加算の見直しでも、新たな判定基準案のスコアを導入することを提案するとともに、算定要件を見直すことを示した。

具体的に、▽一般の事業所の算定要件については、児童のカウント方法として判定基準案に該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることで加算を算定できる▽重心型の事業所の算定要件では、各児童のスコアの合計点数を満たすことで算定できる─こととした。

論点③退院直後からの障害福祉サービスの利用の判断について、医療的ケアの新スコアにおける、医療的ケアの原因である内部障害等により通常の発達を超える介助を要する状態にある旨に関する医師の判断を活用することを提案した。

現行では、介助の必要性や障害の程度の把握のために「5領域11項目」の調査を行うこととしている。しかし、NICU等から退院して在宅生活をスタートする時期から乳幼児期(特に0~2歳)の医療的ケア児については、自治体職員による「5領域11項目」の調査のみでは、通常の発達の範囲で介助が必要なのか、医療的ケアの原因である内部障害等により通常の発達を超える介助を要する状態であるのか判断が難しいことが指摘されており、障害児の支給決定事務における課題になっている。

放課後等デイの機能の検討が求められる

意見交換では、アドバイザーから全般的に厚労省の提案を支持する声が上がった。

野澤和弘・毎日新聞客員編集委員は、放課後等デイの急増等について、学習塾のような取り組みをしているケースなどがあることを指摘。「放課後等デイがやるべきことを見直して構築する時期に来ていると思う」と述べ、放課後等デイの機能の検討を求めた。他のアドバイザーからも同調する意見が出た。

小川正洋・柏市障害福祉課長は、障害児通所支援の共通事項の1つである児童指導員等加配加算の見直しで、対象資格に手話通訳士・手話通訳者を追加することに言及。手話通訳士の追加には賛同する一方、手話通訳者については異論を唱えた。「県資格である手話通訳者は、機能のバラつきがあるとの現場の声・報告もある。現状では加算の対象とすることは慎重に考えた方がいいのではないか」とした。