小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算の上乗せ評価を提案(10月9日)

令和3年度介護報酬改定に向けて検討を続けている社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)は9日、⑴小規模多機能型居宅介護、⑵看護小規模多機能型居宅介護、⑶定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護、⑷認知症対応型共同生活介護、⑸特定施設入居者生活介護─について、厚労省から示された検討事項を受けて意見交換を行った。

当日の議論について、2回に分けて紹介する。まず、⑴小規模多機能型居宅介護、⑵看護小規模多機能型居宅介護、⑶定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護について取り上げる。

小規模多機能型居宅介護の基本報酬の見直しや総合マネジメント体制強化加算の上乗せ評価などが提案された。また看護小規模多機能型居宅介護では排せつ支援の評価の導入が示された。小多機と看多機の宿泊の提供で柔軟な対応も提案された。

小規模多機能等の柔軟な空き室利用を示す

⑴小規模多機能型居宅介護について、厚労省は①機能強化等(基本報酬・加算の見直し)②中山間地域等におけるサービスの充実③緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実④地域の特性に応じたサービスの確保─の観点から検討事項を示した。

このうち①機能強化等では、3点について提示。1点目として基本報酬について、要介護度ごとの報酬設定のバランスを見直すことを提案した。現在、要介護1・2と要介護3~5の間の差が大きく、契約終了者は比較的重度が多い一方、新規契約者は比較的軽度であることが多く、利用者の入れ替わりが経営に与える影響が多いため。

2点目として訪問体制強化加算について、更なる訪問サービスを行う事業所を対象に、上乗せ評価を行う区分の新設を提案した。現行の加算をベースに1事業所あたり延べ訪問回数がさらに一定数以上を要件として設定する。その一方、訪問回数が一定数以下の事業所は報酬を適正化する。

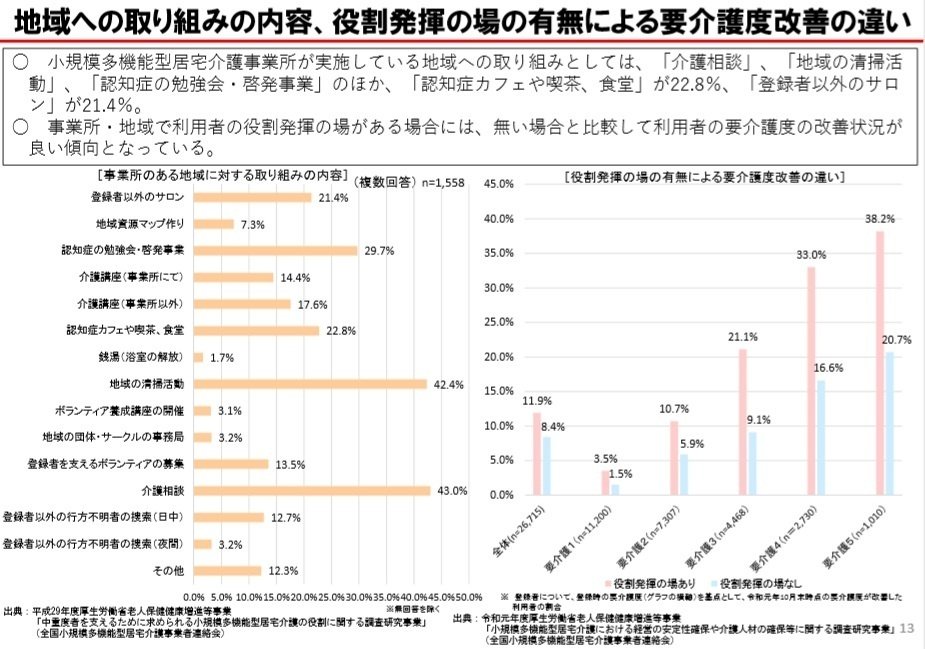

3点目として総合マネジメント体制強化加算について、上乗せ評価を行う新たな区分の新設を提案した。事業所が利用者の役割発揮の場を提供している場合には、要介護度が改善する傾向にあることを踏まえ、そうした場を提供する観点から要件を検討する。また新設する上位区分への移行を促す観点から現行の単位数を見直すとした。

役割発揮の場の有無による要介護度の改善の違いを見ると、役割発揮の場がある場合だと全体で11.9%が改善しているが、無い場合では8.4%。要介護度が上がるほど改善の違いは顕著になっている。

②中山間地域等におけるサービスの充実のため、現在、算定の対象外となっている特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算の算定を可能とすることを示した(看護小規模多機能型居宅介護も同様)。

③緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実のため、小規模多機能の登録者以外の短期利用について、登録者の緊急時を含めた宿泊サービスの提供に支障がないことを条件に、宿泊室の空きを柔軟に活用できるようにすることを示した(看多機も同様)。

④地方分権改革に基づく提案を踏まえ、地域の特性に応じたサービスの確保の観点から、過疎地域等で、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、一定の期間(たとえば介護保険事業計画に合わせて3年間)に限って、報酬を減算しないことを示した(看多機も同様)。

また利用定員や登録定員について「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に緩和することについて意見を聞いた。

意見交換で、高齢社会と女性の会の石田路子委員や慶大大学院教授の堀田聰子委員などが、小規模多機能の基本報酬の見直しに賛意を表明した。

さらに石田委員は訪問体制強化加算の「訪問回数が一定数以下の事業所は報酬を適正化する」ことには「訪問を行わない理由などを明らかにしたうえで検討していく必要があるのではないか」と慎重な姿勢を示した。

健保連の河本滋史委員は、「要介護1・2を上げるのであれば、要介護3~5を下げるなど財政中立的な見直しを図るべき」と求めた。訪問体制強化加算等の見直しでも、同様に財政中立的な見直しを要請した。

他方、日本医師会の江澤和彦委員は、利用者実態に合わせた基本報酬の見直しについて、「中重度者の在宅限界を高める」という目的で小多機が創設された経緯を指摘し、「小多機の理念や役割・機能を十分に踏まえた上で検討していくべき。要介護3~5の基本報酬が高いのは在宅限界を高めることを期待された小多機の役割を評価してのこと。先に役割・機能を議論したうえで貴重な社会資源である小多機をどう支えていくのかを議論すべき」と述べた。

全国老人福祉施設協議会の小泉立志委員は、総合マネジメント体制強化加算で、利用者に役割発揮の場を提供している場合に評価を行うことについて、通所介護等の他サービスでも評価するように求めた。

中山間地域等におけるサービスの充実には、複数の委員が賛意を表明。宿泊ニーズへの対応では、「登録者の利用が阻害されないように担保していく」ことが指摘されたが、方向性としては概ね了承された。登録定員・利用定員の緩和には賛否両論が出た。

看護小規模多機能の排せつ支援などの評価の導入を

⑵看護小規模多機能型居宅介護について、厚労省は①自立支援・重度化防止や②通所困難な利用者の入浴機会の確保の観点から検討事項を示した。

まず①自立支援・重度化防止の観点からは、改善の効果が認められている▽褥瘡の発生予防のための管理▽排せつに介護を要する利用者への支援▽利用者の栄養状態のマネジメントに基づく栄養改善・維持の取り組み─について多職種が協働して計画的に行っている場合の評価を導入することを提案した。

看多機で、過去1年以内の利用者の状態変化の有無について聞いたところ、「褥瘡の治癒又は改善ができた」事業所が80.2%、「排せつ行動の自立度が改善した」事業所が67.1%、「経口摂取が可能となった」事業所が43.7%と報告されている。また状態が変化した利用者の割合では、「褥瘡の治癒又は改善」が6.6%、「排せつ行動の自立度の改善」が10.1%、「経口摂取が可能となった」が5.3%と報告されている。

他のサービスをみると、特養では褥瘡マネジメント加算や排せつ支援加算、栄養マネジメント加算が導入されている。

②通所困難な利用者の入浴機会の確保では、現行では看多機の利用中に、訪問入浴介護を併算定することはできない一方、看取り期などで通所が困難な利用者が入浴できない場合もあることから、訪問入浴介護の提供ルールを明確化することを提案した。費用は、相互の事業者の合議に委ねることとした。ちなみに認知症グループホームでは事業者の負担により、入居者が通所介護等を利用することが可能である。さらに看多機と訪問入浴介護が連携してサービスを提供する具体例を示すこともあげた。

意見交換では、①自立支援・重度化防止の観点からの評価について日本歯科医師会の小玉剛委員は、経口摂取が可能となった利用者が存在していたことを指摘。多職種連携の状況等を分析した上で、「利用者の口腔状態のマネジメントに基づく経口改善・維持の取り組みの評価」を検討するよう求めた。

健保連の河本委員は、評価を導入する場合、「アウトカム評価にすべき」と指摘した。

日医の江澤委員は、「加算を検討する場合、基本報酬部分とのすみ分けや、他の地域密着型サービス・居宅サービスとの整合性を踏まえて慎重に検討してほしい」と述べた。

訪問入浴の併算定を可能にすることは、概ね了承された。

定期巡回・随時対応型サービスの計画作成者と管理者の兼務を可能に

⑶定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応型サービス)と夜間対応型訪問介護について、厚労省は検討事項として①定期巡回・随時対応型サービスの人員配置要件の明確化②夜間対応型訪問介護の要件の緩和③夜間対応型の報酬の見直し④中山間地域等に対する報酬における評価─の4点を示した。

まず①定期巡回・随時対応型サービスについて、市町村間の人員配置要件のばらつきをなくすため、次の点を明確化することとした。

▽計画作成責任者について管理者との兼務を可能とする。

▽オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員について夜間・早朝(18時~翌8時)に限り、サービスに支障がない体制が整備されている場合、必ずしも事業所内にいる必要はない。オペレーターは、ICT等の活用により利用者の心身の状況などが確認できるとともに、利用者からのコールに即時に対応できるようにしておく必要がある。また訪問介護員も事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるようにしておく。

夜間対応型訪問介護も同様に見直す(夜間対応型の場合、管理者との兼務が可能になるのは面接相談員)。

②夜間対応型訪問介護の要件の緩和については、定期巡回・随時対応型サービスと同様に、オペレーターは併設施設等の職員や随時訪問サービスを行う訪問介護員との兼務を可能にする。また複数の事業所間で、随時の対応サービス(通報の受け付け)を集約化するとともに、地域の訪問介護事業所等に、事業の一部委託を可能にする。

③夜間対応型の報酬の見直しでは、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者がいることから報酬の訪問サービス(出来高部分)に重点を置くなど、オペレーションサービス(定額部分)との報酬でメリハリをつけることも示した。

④中山間地域等に対する報酬における評価で、夜間対応型における特別地域加算や中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定を可能とすることを提案した。

意見交換で、健保連の河本委員は、いずれの検討事項にも賛意を表明。加えて報酬体系の簡素化の観点から、夜間対応型を定期巡回・随時対応型サービスの一類型に組み込むことを提案した。この点について全国老人福祉施設協議会の小泉立志委員は「単位数が却って高くなってしまう」などと異論を唱えた。