#6|障害年金制度の仕組みと論点

高橋 俊之(たかはし としゆき)/日本総合研究所特任研究員、前厚生労働省年金局長

2025年の次期年金制度改正に向けて、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の議論が進められています。日本総合研究所特任研究員で前厚生労働省年金局長の高橋俊之さんが、より良い社会に向けた年金制度の課題について、わかりやすく説明し、皆さんと一緒に考えていきます。

連載第6回の今回は、障害基礎年金と障害厚生年金の現行の仕組みを説明した上で、見直しの論点とされている事項について、昨年6月26日の第5回と、本年5月13日の第15回の年金部会の議論を振り返りながら、解説します。

1.障害年金の仕組み

⑴障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金には1級と2級のほか3級がある

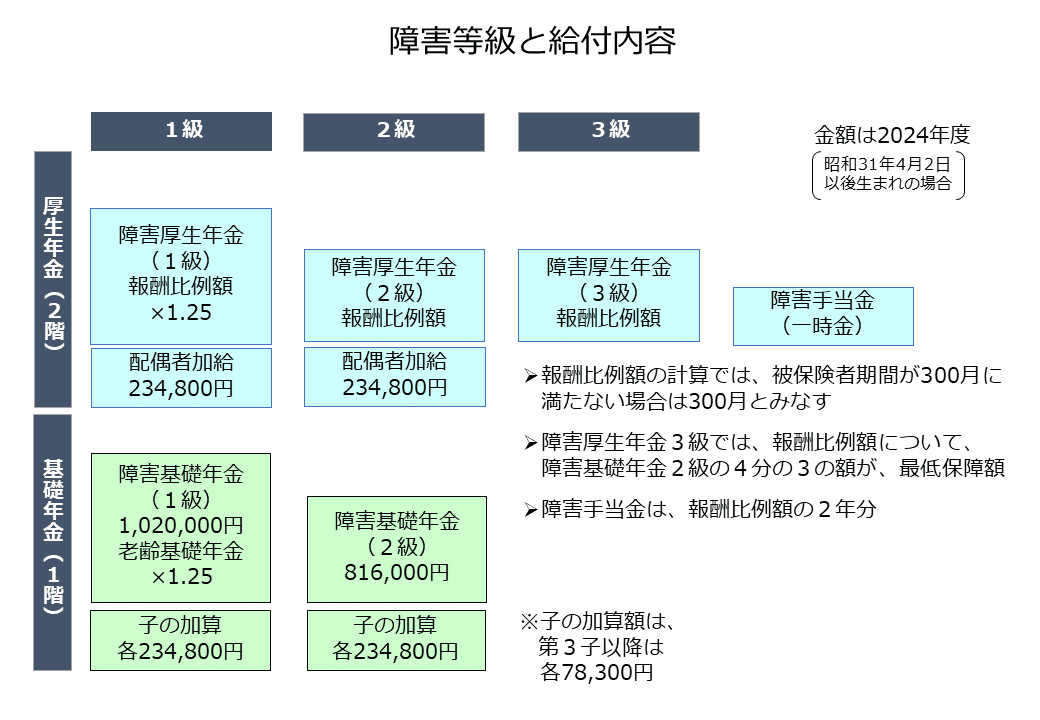

障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金です。すべての被保険者に共通の制度として、障害基礎年金1級・2級があり、厚生年金被保険者には、障害厚生年金1級・2級が上乗せされるほか、2級より軽い障害でも対象となる障害厚生年金3級や障害手当金があります。

障害基礎年金の年金額は、加入期間にかかわらず定額です。障害基礎年金2級が老齢基礎年金の40年加入の満額と同額(年額816,000円(2024年度、以下同じ))です。1級はその1.25倍(年額1,020,000円)です。また、障害基礎年金では、受給権者が生計を維持している子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)がいるときは、子の加算額を合わせて受け取ることができます。子の加算額は、2人まで1人につき年額234,800円、3人目以降は1人につき年額78,300円です。

一方、障害厚生年金の年金額は、加入期間、標準報酬と障害等級に応じて決まります。障害厚生年金2級の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額と同じ計算式であり、1級はその1.25倍です。年金額(年額)は、本人の平均標準報酬額に、給付乗率である1千分の5.481を乗じてから、これに被保険者期間の月数を乗じて計算します。ただし、厚生年金の被保険者期間が300カ月(25年)未満の場合は、年金額が少ない額とならないよう、300カ月とみなして計算します。

また、障害等級1・2級の場合に、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者の加給年金額(年額234,800円)が加算されます。

障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額ですが、障害基礎年金が支給されず、報酬比例部分のみとなりますので、少ない年金額とならないよう、障害基礎年金2級の4分の3の金額(年額612,000円)が、最低保障額となっています。

このほか、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った場合、年金の代わりに一時金として、障害手当金を受給することができます。障害手当金の額は、「報酬比例の年金額 ×2」です。障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の最低保障額の2倍の額(1,224,000円)が、障害手当金の最低保障額となっています。

⑵初診日要件により、障害基礎年金のみか、障害厚生年金の対象にもなるかを区別する

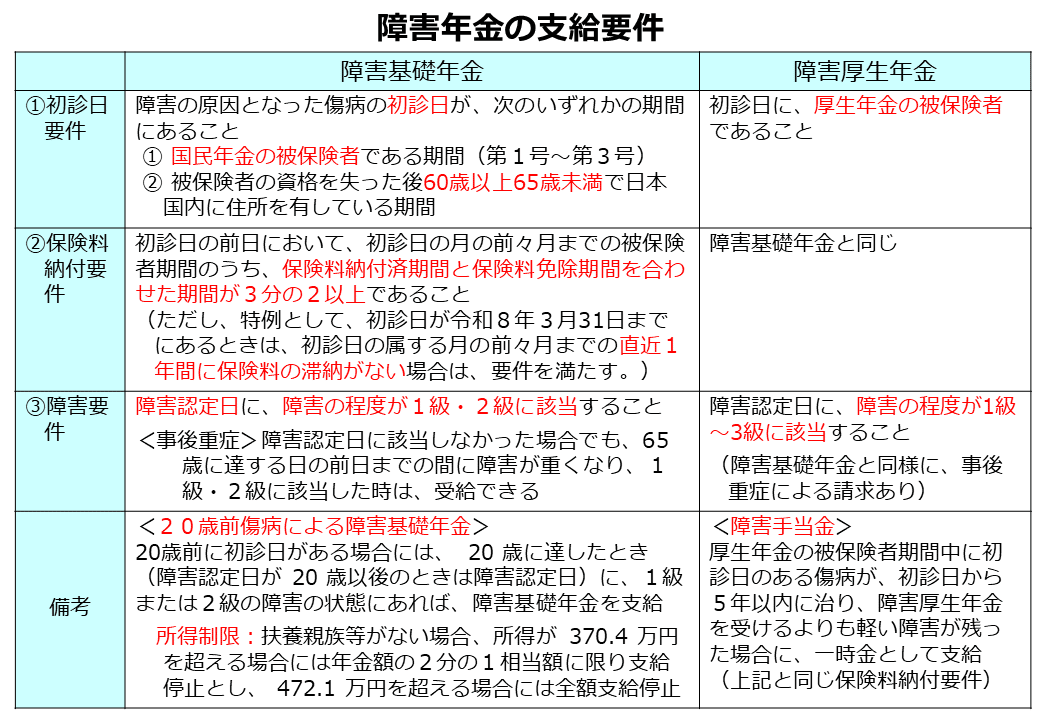

障害年金の支給要件には、初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3つの要件があります。

一つ目の「初診日要件」とは、初診日における加入の状況です。公的年金制度は「保険の仕組み」ですから、被保険者である期間に「保険事故」が生じたこと、すなわち、障害の原因となった傷病の初診日があることが基本です。

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。障害の原因となる傷病の発生時点を事後に一義的に判定することは技術的に困難ですから、客観的に把握できる「初診日」をもって、保険事故の発生時点としています。

初診日は、障害年金の認定において、非常に重要な意味を持ちます。初診日において、国民年金(第1号被保険者・第3号被保険者)と厚生年金(第2号被保険者)のいずれの制度に加入しているかにより、受け取れる障害年金が、障害基礎年金だけか、障害厚生年金も対象になるのか、結果が分かれるからです。

障害基礎年金の初診日要件は、障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金の被保険者である期間にあることが基本です。この場合の国民年金の被保険者とは、国民年金第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者を意味しますので、20歳以上60歳未満の人はすべて該当します。被保険者の資格を失った後60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している期間に生じた場合も、障害基礎年金の初診日要件を満たします。

また、20歳未満の期間に初診日がある場合も、20歳前傷病による障害基礎年金として、無拠出であるため所得制限が付きますが、障害基礎年金の対象となります。

⑶保険料納付要件は、3分の2要件のほか、特例として直近1年間要件がある

障害年金は、保険の仕組みですから、二つ目の「保険料納付要件」も重要です。これは、初診日の前日において、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること、という要件です。

ただし、特例として、初診日が2026(令和8)年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない場合は、要件を満たすとされています。

⑷障害要件については、障害認定基準で傷病ごとに細かく基準が定められている

支給要件の三つ目は「障害要件」です。障害年金が支給される「障害の状態」とは、国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令別表に定める程度の障害の状態があることです。

認定基準や認定要領は、厚生労働省が定める「障害認定基準」で、定められています。障害認定基準では、身体機能の障害(眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能、肢体の各障害)、精神の障害(精神疾患、知的障害)、神経系統の障害、内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症、その他の疾患による障害)、重複障害の種類に応じて、詳しく書かれています。また、精神の障害については、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められています。

⑸障害認定日による障害認定では、障害認定日から受給権が発生する

障害状態要件については、いつの時点の障害の状態を障害等級と照らして認定するのかが重要です。基本となる認定方法は、「障害認定日による障害認定」です。

「障害認定日」とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6カ月を経過した日のことです。または1年6カ月以内にその傷病が治った場合は、その治った日(症状が固定した日を含む)を言います。認定をした日ではなくて、障害の程度の「認定を行うべき日」であり、初診日から起算した特定の日が定められています。

「傷病が治った場合」とは、障害認定基準によると、「器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。」と定義されています。治ったとは、文字通り傷病前の健康な身体の状態に戻ることではなく、例えば腕を失った場合は、腕の傷口の治療が終わったという意味です。

主治医に、障害認定日における障害の状態について診断書を書いてもらって、障害年金の認定請求を行います。日本年金機構では、認定医が、診断書等に基づいて、障害等級の障害の状態に該当するかどうか審査します。

実際の障害年金の請求では、障害認定日よりしばらく後で、主治医に障害認定日における状況について診断書を書いてもらい、遅れて請求することがよくあります。この場合でも、障害認定日が受給権(基本権)の発生日であり、障害認定日の属する月の翌月から障害年金が支給開始されます。

受給権(基本権)とは、定期的に年金給付を受ける根拠となる権利のことです。支分権とは、基本権に基づいて支払い期月ごとに年金給付の支給を受ける権利のことです。障害認定日から何年も後で請求する場合は、年金の裁定請求をする権利には時効はありませんが、年金の支給を受ける権利は5年で時効消滅しますから、請求日から5年前までの分に限り、一括して受け取ることができます。

⑹事後重症による障害認定では、請求日から受給権が発生する

一方、このほかの認定方法として、「事後重症による障害認定」があります。障害認定日において障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後に症状が悪化し、障害等級表に定める障害の状態になったときには、主治医に請求時点の障害の状態の診断書を書いてもらい、障害年金の請求をすることができます。

事後重症による障害認定の場合は、請求日に受給権(基本権)が発生し、請求日の属する月の翌月から障害年金を受給できます。障害認定日による請求と異なり、請求した日の翌月分からの支給となるため、請求が遅くなると、請求までの間の障害年金は受給できません。

このほかに、「初めて2級以上による障害認定」という仕組みもあります。これは、既に先発の傷病による障害(先発障害)を持つ人が、後発の傷病(基準傷病)による障害(基準障害)を持ち、この両方の障害を併合して認定すると、初めて1級または2級の障害の状態になった場合の認定方法です。初めて2級以上の障害認定では、後発の基準傷病について、初診日要件と保険料納付要件を満たす必要があります。併合して等級が上がるケースは、障害認定基準で定められています。この場合、請求のあった日が属する月の翌月から障害年金を受給することができます。

⑺20歳前傷病による障害基礎年金は、無拠出の年金であるため所得制限がある

20歳前に初診日のある人が、障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金を受けることができます。

ただし、保険料を拠出することなく障害基礎年金を受けることができる制度ですので、所得制限が設けられており、本人に一定以上の所得がある場合には、年金額の全額または一部が支給停止となります。所得制限は2段階制であり、前年の所得が472.1万円を超える場合は全額停止となり、370.4万円を超える場合は2分の1が支給停止となります。10月分から翌年9月分までが、前年所得に基づく支給対象の期間です。扶養親族がいる場合は、この所得制限の限度額が加算されます。この所得制限の限度額は、支給率が99%となるよう設定されています。

20歳前障害基礎年金は、無拠出制であるため、給付費の20%の特別国庫負担が行われており、これを除く部分は、通常の基礎年金拠出金(2分の1が保険料財源、2分の1が国庫負担)で賄われています。これを合わせると、国庫負担割合は6割と通常の基礎年金よりも高くなっており、4割は賦課方式の下で、保険料負担者全体で賄われています。

20歳未満の児童を養育している人に対しては、特別児童扶養手当の制度が福祉制度で実施されています。20歳になった時点で、20歳前傷病による障害基礎年金を請求できます。20歳になると国民年金被保険者になりますが、1級、2級の障害基礎年金の受給者は、国民年金保険料が全額免除(法定免除)されます。

⑻障害年金の認定事務は、改善が進められてきた

障害年金の審査事務は、主治医の診断書等に基づいて、個別事例ごとに、日本年金機構の認定医の医学的総合判断により、障害等級に該当しているかの審査が行われます。障害等級の認定では、新規の認定後も、障害の状態が変わることがあるため、受給権者の症状に応じ、1年以上5年以内の個別に指定された期間内に、主治医の診断書を日本年金機構に提出し、再認定の審査を受けることとなっています(有期認定)。ただし、障害の状態が永続的に障害等級に該当すると認められるものについては、再認定を要しないこととされています(永久認定)。

障害厚生年金の認定事務は、従来から東京に集約して行われてきましたが、障害基礎年金の認定事務は、件数が多いこともあり、都道府県単位で行われてきました。このため、かつては、地域により「障害認定基準」の適用についてバラツキがあると言われてきました。

そこで、厚生労働省の年金局では、2010(平成22)年から順次、障害の種類ごとに障害認定基準の見直しを行ってきました。また、2015(平成27)年に「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」を実施し、その結果、特に精神・知的障害に係る障害等級の認定については、地域差が大きく見られることが判明しました。そこで、2016(平成28)年には、「精神・知的障害年金等級判定ガイドライン」を制定し、障害年金診断書の「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価の平均との組み合わせが、どの障害等級に該当するのかの目安を含め、等級判定に当たっての考慮事項が整理されています。

その後、日本年金機構では、2016(平成28)年に東京(新宿区)に障害年金センターを発足させ、2017年4月には、障害基礎年金の認定事務を集約し、障害厚生年金・障害基礎年金ともに、全国一体的な審査体制としました。障害年金センターでは、障害認定医の医学的な総合判断を特に要する事例について、複数の認定医が認定に関与する仕組みを導入するなど、障害認定の判断の公正性を一層確保する取組みが進められています。

このほか、2019年には、20歳前障害基礎年金受給者の所得状況届の提出省略(市町村からの所得情報の取得)、再認定時の診断書の作成期間の1カ月以内から3カ月以内への拡大、障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実、2020年には、障害状態の再認定の更新期間の見直し、20歳前障害基礎年金の初診日証明の簡素化を行うなど、運用の改善が図られてきています。

障害基礎年金の受給者数は205.5万人ですが、その半数を超える111.3万人は、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給者です。障害厚生年金は3級を含めても、48.6万人です。障害等級別にみると、障害基礎年金は、1級の69.5万人よりも2級の136.1万人が多くなっています。障害厚生年金では、1級が7.7万人、2級が25.6万人、3級が15.3万人であり、2級が多くなっています。支給総額は、人数の多い障害基礎年金が、年間1兆7,721億円と多くなっているのに対し、障害厚生年金は3,300億円です。

障害の原因となった傷病をみると、精神障害が、障害基礎年金で3割、障害厚生年金で4割を占め、多くなっています。また、障害基礎年金では、20歳前からの障害も給付対象になりますから、知的障害も3割を占めており、多くなっています。また、視覚、聴覚、上肢下肢などの身体機能の障害だけでなく、腎疾患や糖尿病、悪性新生物(がん)などの内部障害も少なくありません。

2.障害年金の論点

昨年6月26日の第5回年金部会では、年金局から、障害年金制度の現状について基礎資料を示して説明が行われるとともに、年金部会委員で障害年金制度を深く研究されている百瀬優教授(流通経済大学経済学部)と、委員以外の有識者として福島豪教授(関西大学法学部)から、障害年金制度の課題と論点について説明があり、議論が行われました。

百瀬教授からは、「現時点で議論が求められる課題と論点」として、①初診日関連、②障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱い、③直近1年要件、④障害基礎年金2級の年金額、⑤障害年金と就労収入の調整(30条の4以外の場合)、⑥事後重症の場合の支給開始時期、という6つの課題と論点の説明がありました。

また、福島教授からは、障害等級(障害等級の趣旨、制度設計、稼得能力の制限との関係)、給付水準(給付水準の制度設計、1級加算の趣旨)、就労所得との調整、目的から考える課題といった中長期的課題の説明がありました。

本年5月13日の年金部会では、「これまでの年金部会も踏まえてご議論いただきたい論点」として、百瀬委員が昨年6月の年金部会で提起した6つの論点について、年金局から論点の提示がありました。

同日の年金部会では、百瀬委員から、見直しに伴う実務上の課題もあることから、社会保険労務士、障害年金認定医、年金機構職員など、障害年金の実務に関わる専門家の意見を聞くことが重要であり、年金局でヒアリングを進めて実務上の課題を整理し、今後の議論の時に提示いただきたい旨の意見がありました。

具体的な方向性は今後の議論ですが、各論点について、本稿では、私見を交えて解説します。

⑴初診日に係る論点

一つ目の論点は、「障害厚生年金において、保険事故の発生時点を初診日とすることを維持しつつ、延長保護や長期要件を認めるべきかどうか。」です。この「延長保護」とは、「被保険者資格喪失後の一定期間内に初診日があれば、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする考え方」です。また、「長期要件」とは、「厚生年金保険料の納付済期間が一定以上あれば、被保険者資格喪失後に保険事故が発生した場合であっても、厚生年金の給付対象にする考え方」です。

社会保険制度では、保険加入中に発生した保険事故に対して給付を行うことが原則であり、現行制度では、保険事故の発生時点において厚生年金保険の被保険者でなければ障害厚生年金は支給されません。そのため、初診日の違いによって、受給できる障害年金に差が生じる場合があります。

障害年金は、過去に厚生年金保険料をどれだけ納付していても、保険事故の発生時点で厚生年金保険の被保険者でなければ、障害厚生年金は支給されません。一方で、遺族厚生年金では、死亡という保険事故の発生時点で厚生年金保険の被保険者でなくても、長期要件を満たせば、一定範囲の遺族に遺族厚生年金が支給されます。

厚生年金保険料の納付が障害厚生年金に結びつかないことが制度上の課題となるケースとしては、①発病日が厚生年金保険の被保険者期間中にあったが、初診日が退職後(被保険者資格喪失後)になったケース、②長期間にわたって厚生年金保険料を納付していたが、発病日も初診日も退職後(被保険者資格喪失後)になったケース、③厚生年金保険の被保険者であった者が、一時的な離職期間中や転職活動期間中などに傷病を負い、初診日がそれらの期間中になったケース、などが挙げられています。

保険制度では、保険加入中に発生した保険事故に対して給付を行うことが原則ですが、私保険とは異なる社会保険では、被保険者資格喪失後も一定期間内であれば、保険加入中と同様に扱う制度とすることは容認されると考えられます。

私見ですが、例えば、「延長保護」の手法で考えるならば、厚生年金被保険者の資格喪失後1年以内に初診日がある場合とか、健康保険法の任意継続被保険者を参考に資格喪失後2年以内とする案も考えられるかもしれません。だたし、延長保護の手法による場合、被保険者期間が短くても長くても、延長保護の期間は同じで良いのか、という論点があると思います。

「長期要件」の手法の場合は、「厚生年金保険料の納付済期間が一定以上」の要件をどのように定めるかが重要です。遺族厚生年金の長期要件の25年も参考になりますが、その場合は、若い年齢で障害になったときに対象から漏れてしまいます。このため、例えば、初診日までの期間の3分の2以上が厚生年金の被保険者期間であった実績から、全体を通してみれば、「主として厚年被保険者であった者」として、障害厚生年金の対象とする案も考えられるのではないかと思います。

障害を持つことは、発生頻度は低くても、その人のその後の長い生活に大きな影響をもたらしますから、障害厚生年金による保障がカバーできる範囲を拡大することは、社会保障制度の機能として、意義があることだと考えます。

⑵障害年金受給者の国民年金保険料免除の取扱いに係る論点

二つ目の論点は、「障害年金受給者の法定免除期間について保険料納付済期間と同じ扱いにするべきかどうか。」です。

現行制度では、法定免除期間については、保険料納付済期間に算入されません。このため、障害等級が2級以上の受給者の場合、国民年金保険料については法定免除となり納付することを要しませんが、障害の状態が65歳前に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された場合、65歳以降は、法定免除期間について保険料納付済期間に算入されずに減額された老齢基礎年金を受給することになります。

障害年金を受給していても、厚生年金の適用事業所で働いていれば、厚生年金に加入することになります。一方で、国民年金第1号被保険者は、保険料が法定免除となり、2分の1国庫負担相当分の老齢基礎年金に結びつきます。

法定免除期間を保険料納付済期間と同じ扱いにするということは、産前産後の保険料免除と同様の扱いをすることになります。産前産後の国民年金保険料の免除に当たっては、その財源として、国民年金保険料を月額100円引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応することとされました。どのくらいの件数が見込まれ、財政影響はどの程度になるのかということも、判断要素となると考えられます。また、厚生年金が義務加入であることとの関係をどのように考えるか、という論点もあり、十分な議論が必要と思います。

⑶直近1年要件に係る論点

三つ目の論点は、「直近1年要件について、令和8年3月31日が当該措置の期限となっているが、次期制度改正に向けて、これまで同様に10年間の延長をすべきかどうか。」です。

現行の障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件は、原則、国民年金法第30条第1項ただし書等において3分の2要件とされていますが、特例措置として、令和8年4月1日以前に初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたものとして扱われます。(昭和60年改正法附則第20条)。

直近1年間要件は、旧国民年金法の規定を引き継いだものであり、基礎年金が導入された1985(昭和60)年改正法の附則で規定され、当初は10年間の特例でしたが、その後、1994(平成6)年、2004(平成16)年、2013(平成25)年の改正で、10年ずつ延長されています。

1985 年改正前は、分立型の皆年金制度のもとで、国民が制度を行き来する可能性がありましたが、改正後は、すべての国民が国民年金制度の被保険者(1号、2号、3号のいずれか)となりました。その改正から 40 年近く経過していますので、特例措置はその歴史的な役割を終えているとも考えられます。

その一方で、この規定は、国民年金保険料の過去の未納期間が長く3分の2要件を満たせない人を救済する効果があり、今後に向けての国民年金保険料納付のインセンティブにもなるので、私は、期限の再延長を検討する必要があると考えます。

⑷障害基礎年金2級の年金額に係る論点

四つ目の論点は、「2級の障害基礎年金の水準は、老齢基礎年金の満額(40年拠出の老齢基礎年金)で設定されおり、障害基礎年金2級の年金額を引き上げる方法として、基礎年金拠出期間の45年化による満額の変更が適当かどうか。仮に基礎年金拠出期間の延長に伴い、障害基礎年金2級の年金額を引き上げるとした場合、施行日前に初診日がある受給者の年金額についてどのように取り扱うか。」という論点です。

障害年金では、受給者の基礎的な消費支出が高くなる可能性がある等といった特徴があり、障害基礎年金の年金額を老齢基礎年金と切り離して考えるべきという意見が考えられる一方、同一の年金制度で運営されている以上、両者のバランスを考慮すべきという意見も考えられます。

公的年金制度は、稼得能力の喪失に対する所得保障を目的としており、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失に対して、老齢年金が給付されます。障害年金は、この稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来したものとして、給付を行うという考え方です。このように考えれば、障害基礎年金2級の金額が、老齢基礎年金満額と同額に設定されていることには、合理性があると考えられます。

障害年金も、マクロ経済スライド調整により、将来、所得代替率で見た給付水準が今より低下します。若い頃に障害になった場合には、給付期間は長く続きます。老齢年金については、平均寿命の伸びに伴う就労期間の伸びにあわせて、個々人が厚生年金の加入期間を伸ばしていくことにより、給付水準の低下を補うことができますが、障害年金では、それはできません。

基礎年金の45年化がされた場合は、老齢基礎年金の満額が、40分の45の金額に増えますので、現行制度の考え方に基づけば、障害基礎年金の額も、その額に増えることになります。

加入者全体で拠出期間を45年に伸ばす効果を、障害基礎年金にも及ぼして、将来の水準の低下を防ぐ必要があると考えます。

⑸障害年金と就労収入の調整(30条の4以外の場合)に係る論点

五つ目の論点は、「障害年金と就労収入の関係をどのように考えるか。両者の間で一定の調整を行うべきか。」です。

障害年金では、原則として、就労をして収入を得たとしても、直ちに障害年金が支給停止になったり、減額されることはありません。国民年金法30条の4に基づく20歳前の傷病による障害基礎年金は、無拠出制の年金ですから、その例外です。

補装具の発達や障害者雇用の進展に伴って、障害年金の受給者の中には、一般労働者の平均年収以上の就労収入を受け取っている人もいます。永久認定の場合は、こうした状態が続いたとしても、年金の支給は継続されます。

一方で、有期認定の場合に、障害の種別によっては、更新時の就労状況によっては、障害等級の変更が行われ、その結果として、年金額の減額や年金支給の打ち切りが行われることもあります。

このことが、有期認定の受給者の就労の開始や就労時間の増加を躊躇させる要因になるという意見や、障害年金と就労収入の調整は、全く行われないか、急激に行われるかの両極端であるため、不公平感を生んだり、就労意欲を阻害する可能性を生んでいるという意見もあります。そのため、これを回避するためには、所得額に応じて年金額を緩やかに調整する方法が考えられるのではないか、という意見もあります。

この論点については、私は、慎重な対応が必要と考えます。身体に障害があっても、補装具の発達や障害者雇用の進展に伴って、就労して所得を得る人が増えていますが、障害によりハンディキャップを持っていることは変わりません。所得額に応じて年金額を調整する仕組みを設けると、障害者の就労促進の努力を損ねる懸念があります。

また、障害認定基準では、例えば精神障害においては、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と書かれています。この規定に沿って、適切な運用が行われることが重要と考えます。

老齢厚生年金では、厚生年金の適用事業所で就労し、一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する「在職老齢年金制度」という仕組みがありますが、この制度も、高齢者の就業促進の観点から支給停止を撤廃すべきという意見が強くなってきています。

⑹事後重症の場合の支給開始時期に係る論点

六つ目の論点は、「事後重症の場合でも、障害等級に該当するに至った日が診断書で確定できるのであれば、その翌月まで遡って障害年金を支給することを認めるべきかどうか。」です。

障害年金は、障害認定日において一定の障害の状態にある場合に支給することとしていますが、事後重症の場合は、障害の状態が悪化して障害等級に該当するに至った日の翌月ではなく、請求日の翌月から障害年金が支給されることとされています。このため、例えば、請求日の1年前に障害の状態に至っていた場合でも、遡って受給することはできません。

障害年金の請求では、障害年金の支給要件に該当することを知らなかったり、知ってからも医師の診断書を書いてもらうのに時間がかかったりして、請求が遅れることは、むしろ一般的なことです。精神障害や内部障害などでは、症状が変わりやすいので、多いと思います。

障害認定日による障害認定では、基本権の発生日が障害認定日であり、支給開始時期は障害認定日の属する月の翌月と規定されていますから、請求が遅れても、5年の時効消滅までの部分は、遡って受け取ることができます。しかし、事後重症による障害認定では、基本権の発生日は請求日と規定され、請求日の属する月の翌月から支給と法律で規定されており、遡っての受給はできません。

このような不公平感を解消するためには、事後重症制度について、「障害等級の障害の状態に該当したと認められる日」に基本権を発生させることとしてはどうかと考えます。障害等級に該当するに「至った日」を特定することは難しいですが、その日においては「該当していたと認められる日」を特定することは、主治医の診断書がいつの時点の障害の状態について書かれているかにより、判断できます。

障害等級の障害の状態に該当した日に基本権を発生させる方が、保険事故が発生して支給事由(障害認定)に該当した場合にそれに応じた給付を行うという社会保険の原則に、より適合すると思います。

なお、1⑹で説明した「初めて2級以上の障害認定」の場合でも、基本権の発生は障害の状態に該当するに至ったときと規定されていますが、請求日の属する月の翌月から支給と規定されており、同様の論点があります。

※今回とりあげたテーマについては、筆者の書籍『年金制度の理念と構造—より良い社会に向けた課題と将来像』(社会保険研究所、2024年4月23日新刊)の第12章(障害年金の仕組みと課題)でも論じています。

※このほか、年金制度についての詳しい説明は、筆者の日本総合研究所の研究員紹介のページに掲載している解説もご参照ください。

高橋 俊之(たかはし としゆき)/日本総合研究所特任研究員、前厚生労働省年金局長

昭和37(1962)年東京都生まれ。昭和62(1987)年3月東京大学法学部卒業、4月厚生省入省。平成29(2017)年から厚生労働省年金管理審議官、令和元(2019)年から年金局長。令和元年財政検証、令和2年年金制度改正などを担当。令和4(2022)年6月厚生労働省退官、10月より現職。