【詳解】第79回社会保障審議会介護保険部会(7月26日)

介護人材の確保について介護保険部会が議論

社会保障審議会介護保険部会(遠藤久夫部会長)は7月26日、次期介護保険制度改正に向け、介護人材の確保について意見交換を行った。

これにより部会は、分野を横断する主な検討事項に関する議論を一通り終了した。厚労省は今後、これまでの議論を踏まえるとともに、残されている課題も整理し、より具体的な論点について部会に更なる検討を求める。ケアマネジメントへの利用者負担の導入など給付と負担のあり方も議論される。

部会は年内を目途に意見をとりまとめ、それを踏まえて厚労省は介護保険法等の改正案を来年の通常国会に提出する考え。

介護人材の有効求人倍率は約4倍

介護人材の確保の議論に当たり厚労省は現状と課題を説明した。

介護関係職種の有効求人倍率は、平成30年度で3.95倍と、約4倍だ。全産業(1.46倍)と比べて高い(参考資料1)。都道府県別にみても今年4月時点において全都道府県で2倍を超えている(参考資料2)。

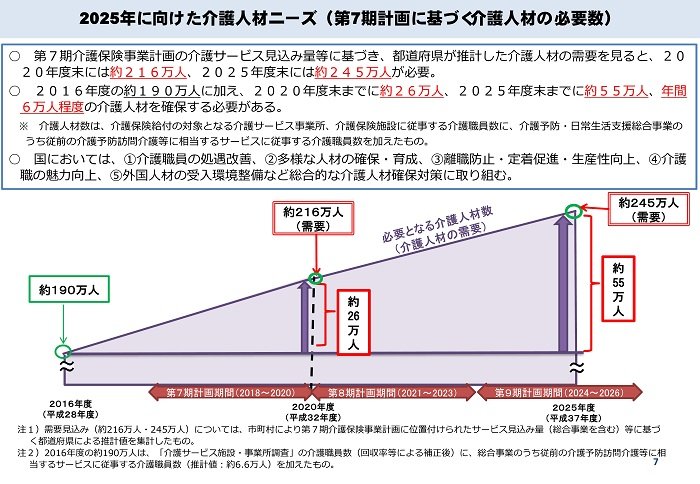

第7期介護保険事業計画の介護サービスの見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要をみると、2025年度末には約245万人が必要になる。2016年度の約190万人から約55万人、年間でみると6万人程度の人材確保が必要と見込まれている(参考資料3)。

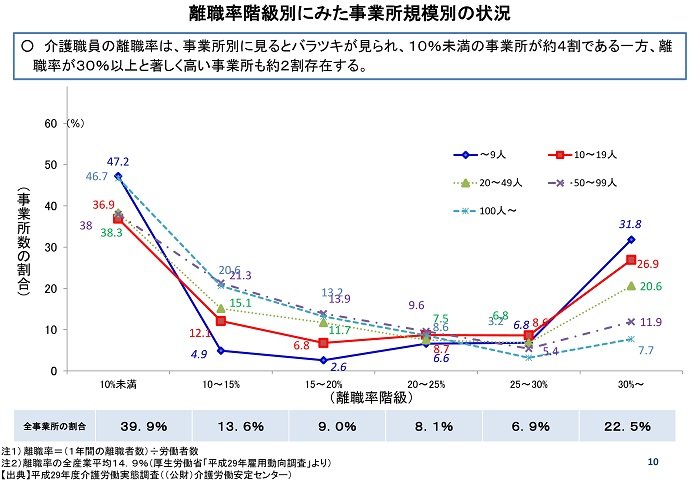

介護職員の離職率は低下傾向にあるが、平成29年度でみると16.2%と、産業計14.9%よりもやや高い。事業所別にみると、バラつきが見られ、離職率が10%未満の事業所が4割である一方、30%以上の事業所も2割存在するなど2極化している(資料1、参考資料4・5)。

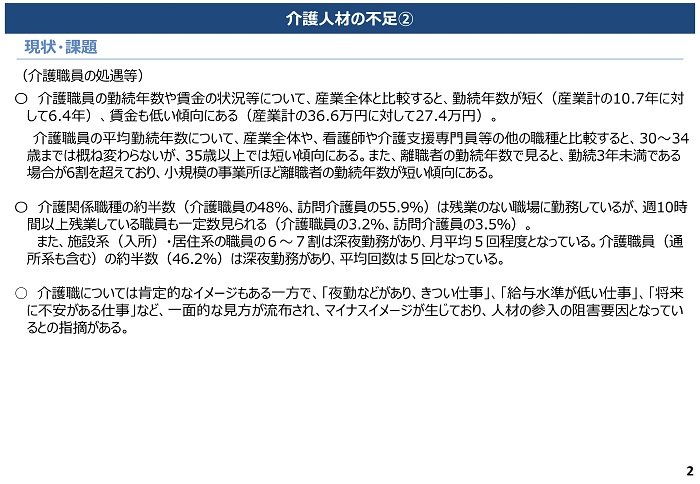

介護職員は産業計と比較すると勤続年数が短く、賃金も低い傾向で産業計の36.6万円に対し27.4万円となっている(資料2)。

こうした状況を踏まえ、介護人材の確保に向け、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定着促進・生産性向上、④介護職の魅力の向上など、総合的な対策を実施してきた(資料3-5)。

たとえば①処遇改善については、この10月から新たな「介護職員等特定処遇改善加算」が導入される(参考資料6・7)。

また③生産性向上では介護ロボット・ICTの活用、「生産性向上に資するガイドライン」による業務改善・生産性向上等に取り組んでいる(参考資料8・9)。

さらに、日本医師会や施設系の関係団体が参加した「介護現場革新会議」が今年3月にまとめた基本方針に基づき、今年度では全国7ヵ所でパイロット事業を進めていることも紹介した(資料6、参考資料10)。

同事業では、業務の洗い出し・切り分けを行った上で、介護ロボット・ICTを活用するとともに、非専門職でも担える業務において地域の元気な高齢者の活躍を促し、介護施設等での業務の効率化モデルを普及させていく。また中高生が進路を考えるにあたり、介護を仕事として選択してもらえるように学校・進路指導の教員などに働きかける。

こうした状況を踏まえて、論点とて▽介護職員の処遇面、雇用管理面の改善やICT等による業務改善など、介護職員が働き続けられるような労働条件や職場環境を確保するための対応方策▽介護現場の革新に向けた取り組みの効果的な横展開の方策─について意見を求めた(資料7)。

介護の本質「やりがい」に踏み込んだ調査の実施を

意見交換で、日本医師会の江澤和彦委員は、「介護の人材確保では介護の本質に関連する『やりがい』にどう踏み込むかが重要。介護は人が人にケアを施す究極のサービス業だ。その最大の醍醐味は、職員自身が関わった利用者がお元気になったり、笑顔になったり、あるいは『ありがとう』という言葉をかけられたりすると、相当モチベーションが上がる。時には鳥肌が立つほどの喜びを感じたりする」と述べた。

その上で、介護現場の離職率の2極化の傾向に触れ、「10年、20年以上勤続している介護職員も大勢いる。なぜ彼らが長く勤務を続けることができたのか。あるいはどういう事業所が、職員の勤続年数が長いか等についてヒアリング等で調査を実施すべき」と求めた(参考資料11)。合わせて新たに介護業界に就業した新人職員にもヒアリングすることを要望した。

また「介護事業所は法定価格の介護報酬によって経営を営んでおり、介護職員のベースアップが厳しいという現状がある。職員の定着率が高いと特定職員処遇改善加算の一人当たりの配分が少なくなる。さらに職員の定着率が高いと人件費の圧迫により経営が厳しくなる。そういった側面も課題として検討すべき」と訴えた。

日本看護協会の齋藤訓子委員も江澤委員の発言に触れ、「離職が抑えられている事業所はどんな特徴があるのか調査していただき、何か取り組めることがあるか検討していくべき」と述べた。

厚労省は、調査について関係部局間で検討するとしている。また事業所の規模ごとでみても離職率にバラつきがあり、2極化の傾向があることからそれについて分析していく考えだ。

介護のイメージアップを図り、魅力発信を

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、「今働いている介護職員に長く働き続けていただく点と、新しい人材をどのように介護現場に導入していくかという2つの切り口を分けて考えていくべき」と指摘。前者について「職場環境の改善が重要」と強調し、先駆的に元気な高齢者を活用した「介護助手」の取り組みを紹介。「介護職員からも好評で三重県の老健施設で調べた結果、離職率が下がっている」と述べた。自施設で介護職員にアンケートした結果、業務負担の軽減などにつながったことも紹介した(参考資料12)。

新たな人材確保では、中学生及びその保護者・教職員に対する三重県での「福祉の仕事へのイメージ」に関するアンケート調査結果に触れ、保護者・教職員の方が中学生よりも賃金・給与などが「良くない」と捉える傾向が大きい点を指摘。新たな特定処遇改善加算の導入なども周知して、保護者・教職員の「福祉の仕事イメージ」を改善していく重要性を訴えた(参考資料13・14)。

さらに「潜在介護福祉士」の活用にも言及した。

民間介護事業推進委員会代表の山際淳委員は、公募の民間事業者による「介護のしごと魅力発信等事業」(参考資料15)に関連し、事業者として介護の魅力の発信を行うとするとともに、国による魅力発信の強化も要望。全国健康保険協会の安藤伸樹委員も山際委員に同調するとともに、その効果を調査することも提案した。

全国老人福祉施設協議会の桝田和平委員は、新たな特定処遇改善加算の導入について「人材確保や介護職員の低賃金などの改善に非常に役立つと思う」と評価する一方、「事業者側からすると煩雑な事務が増える」と指摘した。

また「加算によりサービスの質は評価されているが、加算を取得するほど事務量が増えて収支が悪くなる」などとし、質の高いサービスを提供する事業者が適正に評価されるように報酬体系を検討していくことを求めた。

一橋大学大学院教授の佐藤主光委員は、介護ロボット・ICTの活用では共同購入を行うことや、人材の研修のも共同実施、業務の標準化を進めることなどを提案した。

連合の伊藤彰久委員からの外国人介護人材の受け入れに関する質問を受け、厚労省は在留資格「介護」では昨年12月末時点で185名と回答。また技能実習制度では今年3月29日時点で認定件数が1,819名であることを報告したが、実際に来日している人数は把握できていないとした。