【詳解】第89回社会保障審議会介護保険部会(12月27日)

次期介護保険制度改正に向け介護保険部会が意見書をまとめる

社会保障審議会介護保険部会(遠藤久夫部会長)は12月27日、「介護保険制度の見直しに関する意見」をまとめた。これを踏まえ、厚生労働省は令和2年通常国会に介護保険法等一部改正法案を提出する方針。改正内容の多くが、第8期介護保険事業(支援)計画がスタートする令和3年度に施行される予定だ。また法改正事項ではないが、補足給付と高額介護サービス費について見直しが実施される。 →「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日)【PDF】

地域共生社会の実現に向け、社会福祉法等と一体的な改正を実施

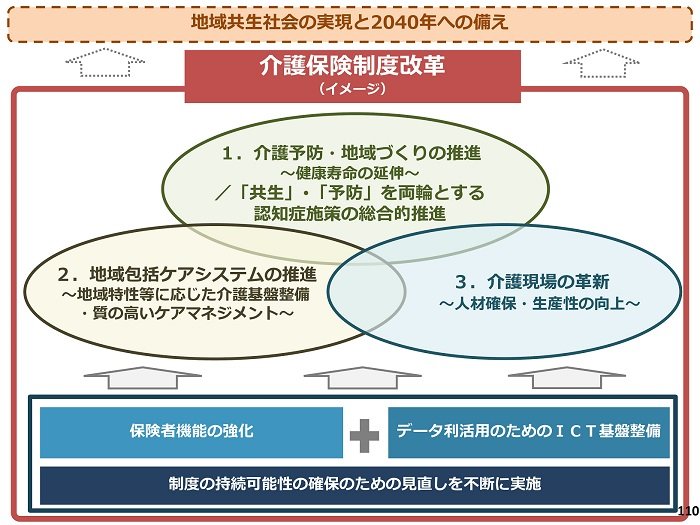

介護保険部会は昨年2月以降、総計15回を審議。意見書では、団塊の世代が75歳以上となる2025年、さらに団塊ジュニア世代が65歳以上となり高齢人口がピークを迎える2040年を見据えるとともに、地域共生社会の実現に向け、介護保険制度の見直しと、社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備を合わせて一体的に改革に取り組むことを提言した。

社保審・福祉部会などを中心に、複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築や、新たな非営利の連携法人である「社会福祉連携推進法人」の創設、介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験合格の義務付けの経過措置の在り方について検討してきた。そうした見直しでは社会福祉法等の改正が必要であり、厚労省は介護保険法の改正と一体的に実施する予定だ。

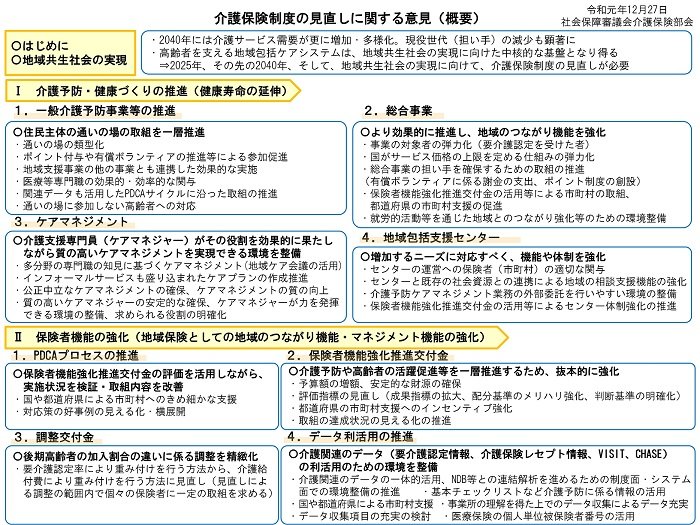

意見書では、部会の検討に沿って、⑴介護予防・健康づくりの推進(健康寿命の延伸)、⑵保険者機能の強化、⑶地域包括ケアシステムの推進、⑷認知症施策の総合的な推進、⑸持続可能な制度の構築・介護現場の革新、⑹その他の課題─の6項目に渡り整理した(図表1~3)。

意見書全体のおよそ3分の1を、⑸持続可能な制度の構築に含まれた「給付と負担」が占める。

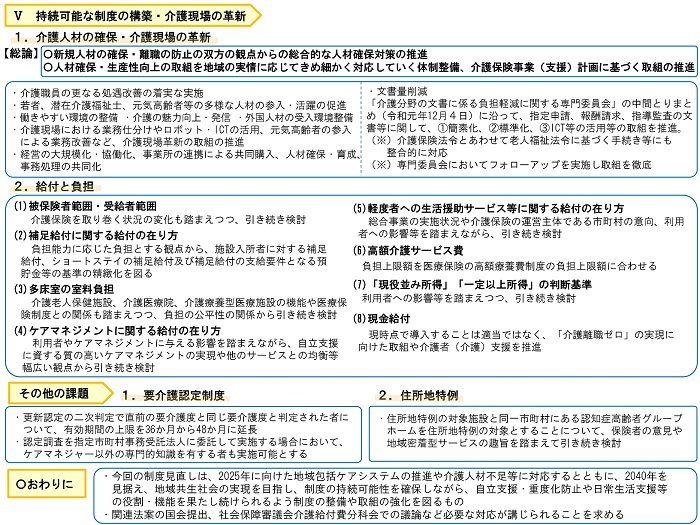

「給付と負担」に関して部会は、▽被保険者範囲・受給者範囲▽補足給付に関する給付の在り方▽多床室の室料負担▽ケアマネジメントに関する給付の在り方▽軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方▽高額介護サービス費▽「現役並み所得(3割負担)」「一定以上所得(2割負担)」の判断基準▽現金給付─の8項目について議論を深めた。

そのうち「補足給付」と「高額介護サービス費」の見直しについて、「概ね意見の一致を見た」とした。厚労省は関係する政省令、告示などを改正する予定だ。

補足給付と高額介護サービス費を見直しへ

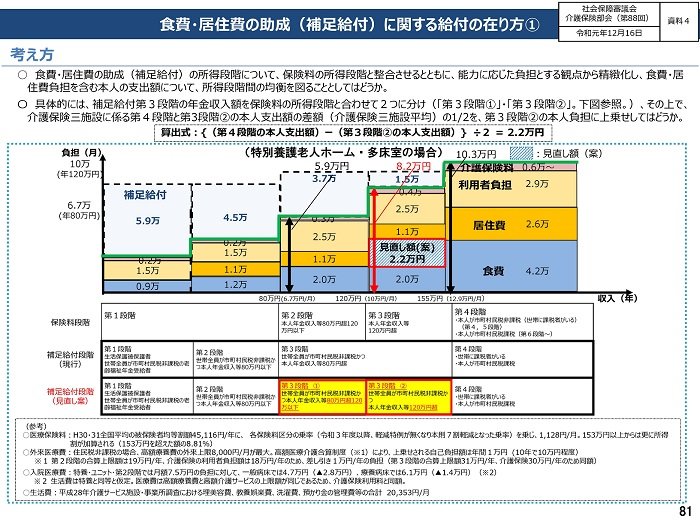

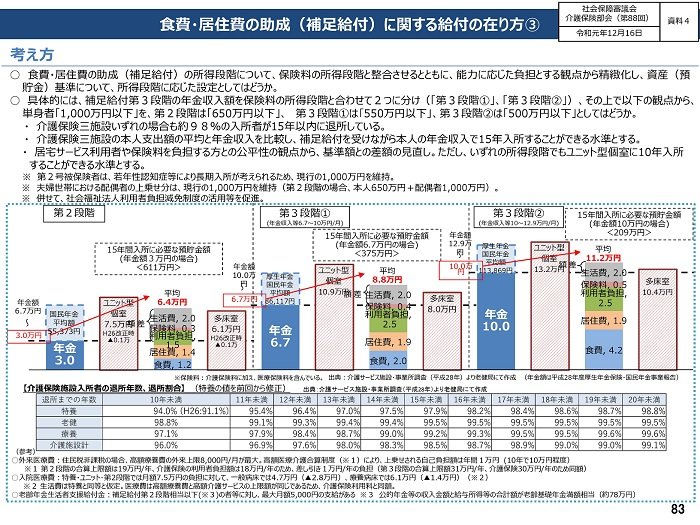

「補足給付」について、「能力に応じた負担とする観点から、制度の精緻化を図ることが必要」と指摘。施設入所者及びショートステイ利用者の一部を対象に食費の補足給付を削減するとともに、補足給付の支給要件の一部を見直す。

具体的に、まず施設入所者の補足給付の第3段階について、本人年金収入等80万円超120万円以下の段階(第3段階①)と、同120万円超の段階(第3段階②)の2段階に区分。補足給付の利用者負担段階は現行で4段階だが、5段階とする。その上で、第3段階②について、第4段階との本人支出額の差額(介護保険3施設平均)の概ね2分の1の額を本人の負担限度額に上乗せする。その分、食費の補足給付を削減する。第3段階②は、月額約2万2千円の負担増となる見込み(図表4)。

ショートステイも同様の考え方で見直し、第3段階を2つに区分し、第3段階②の負担限度額に上乗せする。また食費が自己負担のデイサービスとのバランスを考え、第3段階①及び第2段階にも負担限度額に上乗せする。各段階の負担限度額の上乗せ額は、見直し後の段差(増加額)がほぼ均等(300~400円)となるように調整して設定する(図表5)。

加えて、補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、現行では単身者で預貯金等1千万円以下は補足給付の対象となりうるが、これを所得段階に応じて設定することとする。第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれで基準を設定する。基準は、補足給付を受けながら本人の年金収入で15年間は入所できる水準とする考え(ユニット型では10年)。介護保険3施設いずれでも約98%の入所者が15年以内に退所していることを踏まえる(図表6)。

第2号被保険者は現行基準のままとし、また夫婦世帯における配偶者の上乗せ分も現行の1千万円を維持するとした。 なお補足給付の支給にあたり不動産を勘案することは引き続き検討する。 「高額介護サービス費」については、自己負担上限額を医療保険の高額療養費制度に合わせて見直す(図表7)。具体的に、年収770万円以上の者と、年収約1160万円以上の者は、世帯の上限額を現行の月額4万4400円からそれぞれ9万3千円、14万100円とする。

また平成29年の制度改正で設けられた年間上限は予定通り令和2年度までの措置とする。29年改正で一般区分の負担上限が3万7200円から医療保険に合わせて4万4400円に引上げられた折に、1割負担のみの世帯では年額上限額が従前を超えないように44万6400円(3万7200円×12カ月)とすることが3年間の時限措置として設定された。

「給付と負担」に関して残りの6項目は実施されない。意見書では、「現金給付」を除く5項目に関する賛否を紹介し、「引き続き検討を行うことが適当」とした。「現金給付」は慎重な意見が出されたことを受け、「現時点で導入することは適当ではなく、『介護離職ゼロ』の実現に向けた取組や介護者(家族)支援を進めることが重要」とした。

通いの場の推進や総合事業の利用者の弾力化を求める

その他の主な提言を見てみる。 まず⑴介護予防・健康づくりの推進では、「一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会」での検討を踏まえ、介護予防の推進の必要性を強調。特に住民主体の通いの場の取り組みについて、一層の推進を求め、通いの場類型化を進めることや、ポイント付与や有償ボランティアの推進などで参加の促進を図ることが重要とした(図表8)。

通いの場への医療専門職の効果的・効率的な関与を図ることや、地域リハビリテーション活動支援事業について都道府県と市町村が医師会等とも連携し安定的に医療専門職を確保できる仕組みを構築することが必要とした。

一般介護予防事業等に関してPDCAサイクルに沿って進めることとし、プロセス指標やアウトカム指標の設定の必要を指摘した(図表9~11)。

4月から施行される高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を進めることも重要とした。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について、要介護認定を受けるとそれまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点に触れ、継続を可能とするように弾力化することを求めた。合わせて弾力化後の事業の利用者の変化の状況や具体的な利用の状況などを定期的に把握・公表することが重要とした(図表12)。

また、サービス事業のサービス価格の上限を国が定める仕組みとなっているが、これも弾力化することを求めた。その場合も引上げ額やその理由を定期的に把握・公表することが重要とした(図表13)。

ケアマネジメントに関して、ケアマネジャーが地域ケア会議などで専門家と相談しやすい環境の整備が必要とし、介護報酬上の対応の検討も求めた。また地域包括支援センターの業務負担の軽減の一環として、介護予防ケアマネジメント業務について、外部委託を行いやすい環境の整備が重要とし、報酬上の対応の検討も求めた(図表14)。

保険者機能の強化で交付金の抜本的強化を求める

⑵保険者機能の強化の推進では、自立支援・重度化防止の取り組みの推進でPDCAサイクルを適切に回して実施することが必要とした。

保険者機能強化推進交付金について、「介護予防や高齢者の活躍促進等の取組を一層推進するため、抜本的な強化を図ることが必要」と指摘。予算額の増額と毎年度の安定的な財源の確保も求めた。さらに「財源を介護予防等に有効に活用するための制度枠組みを構築することも必要」とした。

また意見書では、交付金の実施状況の検証も「適切に評価することが重要」とした。交付金の評価指標について成果指標の拡大や配分基準のメリハリを強化することが必要とするとともに、客観的・具体的な指標とすることが重要とした。

その他、データの利活用の推進で医療保険の個人単位被保険者番号の活用の検討を進めることを指摘した(図表15)。

保険者機能の強化に向け、厚労省は令和2年度から、保険者機能強化推進交付金とは別に消費税財源200億円を活用して新たに「介護保険保険者努力支援交付金」を導入する予定だ。市町村や都道府県による高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組みを推進する考えだ。

⑶地域包括ケアシステムの推進では、都道府県に届けられた住宅型有料老人ホームの情報を市町村に通知し、市町村が把握できるようにするなど行政の関与の強化を図ることを指摘。事業者の情報公表の充実を図ることも求めた。

介護医療院について、財政影響を考慮し、介護保険事業(支援)計画の策定段階からサービス量を適切に見込むための方策を講じることを要請。医療療養病床からの移行では、保険者への財政支援の検討も必要とした。

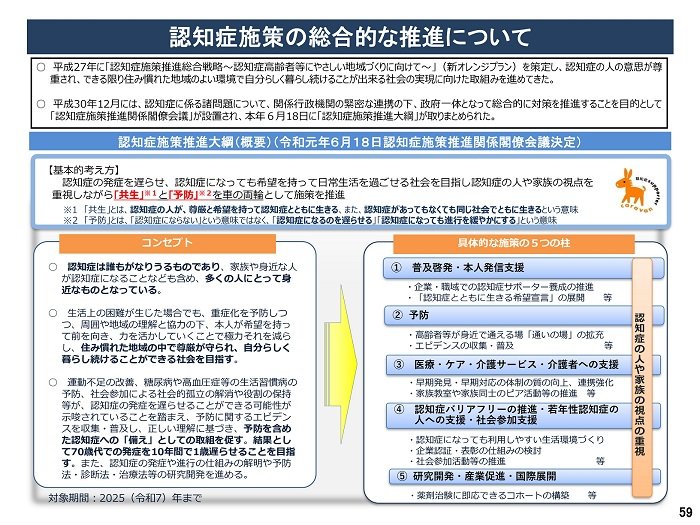

⑷認知症施策の総合的な推進では、昨年6月に策定された認知症施策推進大綱の考え方や施策を介護保険法上に位置付け、共生・予防の取り組みを推進することを求めた(図表16)。

⑸持続可能な制度の構築・介護現場の革新では、介護分野の文書の削減等に言及。「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の中間とりまとめに沿って取り組みを進めることが重要とした(図表17・18)。

⑹その他の課題では、認定業務のさらなる簡素化を図る重要性を指摘。さらに「更新認定の二次判定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者については、有効期間の上限を36か月から48か月に延長することを可能とすることが必要」とした。