障害者のピアサポートの専門性を加算で評価することを提示(10月30日)

厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは10月30日、令和3年度報酬改定に向けて、⑴ピアサポートの専門性の評価、⑵計画相談支援・障害児相談支援に係る基準・報酬、⑶精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進─について検討した。

厚労省は、地域移行支援など5サービスで研修を受講したピアサポーターの配置など一定の要件を満たした事業所に対する加算の導入を提示した。

また計画相談支援・障害児相談支援では、特定事業所加算を基本報酬に組み入れる形での見直しを示した。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進では、1年以内の退院・退所を更に評価することや、居住支援協議会等との連携の評価の導入を提示した。

障害者の立場に立った効果的な支援の実施を推進

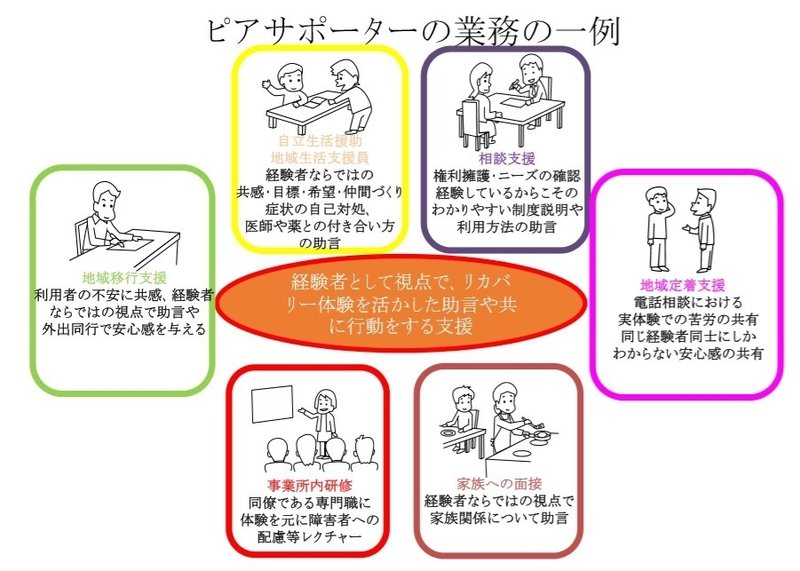

まず⑴ピアサポートについて厚労省は、「自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を生かしながら、他の障害や疾病のある障害者のための支援を行うもの」としている。

ピアサポートの専門性の評価では、地域移行支援や地域定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援において加算を導入することを提示した。これらの5サービスにおける導入について厚労省は、「利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安の解消など、特に利用者に対する支援の効果が高いと考えられる」と説明。その他のサービスでは引き続きその効果を検証していくとしている。

加算の要件としては、次の全てを満たすことを示した。

▽ピアサポートの専門性の確保の観点から、事業所において直接的にサービスを提供する障害当事者である職員が「障害者ピアサポート研修」のうち「基礎研修」及び「専門研修」を修了していること。

▽ピアサポートの適切な活用及び配慮の観点から、事業所の管理者又は障害当事者以外のサービスを提供する職員が「障害者ピアサポート研修」のうち「基礎研修」及び「専門研修」を修了していること。

▽事業所全体の支援の質の向上を図る観点から、研修を修了した障害当事者である職員や管理者等が、事業所内の他の職員に対する研修の実施等を行うことにより、事業所全体として障害者の立場に立った効果的な支援につなげること。

加算額は、事業所に対する体制加算とするとともに、計画相談支援の精神障害者支援体制加算等の35単位/月を参考に検討していく。 検討チームのアドバイザーは、方向性には概ね賛同した。さらに対象サービスの拡大や報酬単価の引き上げなどを求める意見が出た。

障害者ピアサポート研修事業を令和2年度に創設

ピアサポートの専門性の評価を導入する背景としては、審議会の提言や研修事業の創設などが進められてきたことがある。

平成27年12月の社会保障審議会障害者部会の報告書で「地域移行や地域生活の支援に有効なピアサポートについて、その質を確保するため、ピアサポートを担う人材を養成する研修を含め、必要な支援を行うべき」と提言。28年に成立した改正障害者総合支援法の附帯決議でもピアサポートの一層の推進が盛り込まれた。

総合支援法の障害福祉サービス事業者や相談支援事業者の責務として、サービスや相談支援を「常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない」と努力義務が課せられている。

こうした状況を踏まえ、厚生労働科学研究等における検討を踏まえ、令和2年度に「障害者ピアサポート研修事業」を創設。同研修事業は、ピアサポーターの養成や、管理者等がピアサポーターへの配慮や活用方法を習得するためのもの。実施にあたり、地域生活支援事業費等補助金により、国庫補助の対象となっている。

他方で、関係団体ヒアリングにおいてピアサポートの専門性の活用を図るため、報酬上の評価について要望が出された。

特定事業所加算を基本報酬に組み入れ

厚労省は、⑵計画相談支援・障害児相談支援に係る基準・報酬の論点として、①基本報酬及び特定事業所加算の見直し②相談支援業務の評価及び事務負担の軽減③モニタリングの標準実施期間とモニタリング頻度の決定─について提示した。

特定事業所加算は、相談支援専門員の手厚い配置等を評価するもの。加算Ⅰ~加算Ⅳの四段階が導入されている。30年度改定では、事業者が徐々に体制整備を進められるように加算Ⅱや加算Ⅳが導入された(いずれも今年度で廃止)。

厚労省は、①基本報酬及び特定事業所加算の検討の方向性として次のように示した。

特定事業所加算について、相談支援事業所の経営実態や人材確保の困難性を踏まえ、▽加算Ⅱや加算Ⅳを含め、段階別に基本報酬へ位置づけることで継続的に評価する(機能強化型サービス利用支援費の導入)。▽現行の加算Ⅳでは、常勤専従の相談支援専門員2名以上を配置することを要件としているが、2人のうち1人以上が常勤専従であることを要件とした新たな報酬の区分(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ))を設定し、常勤専従配置のない事業所に常勤専従職員の配置を促す。

なお、基本報酬の単価は近く公表する経営実態調査を踏まえて検討する。

また、複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けて取り組むことを評価する。その要件として、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件については、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所全体で人員配置や連絡体制が確保されていることで要件を満たすとする。

さらに他のサービスで認められている従たる事業所の設置を認める。個別に指定を受ける必要はなく、障害者の身近なところで相談を受ける出張所を導入するイメージである。要件は今後、検討する。

他方、主任専門支援相談員については、基本報酬のどの類型でも常勤専従で1人以上配置した場合に評価する「主任相談支援専門員配置加算」を導入する。

支給決定月・モニタリング以外の相談支援でも評価

②相談支援業務の評価では、計画決定月又はモニタリング以外の業務でも一定の要件を満たす相談支援を提供した場合に報酬上の評価を行うことを提案した。

具体的に次の3つの場合で評価することを挙げた。

第1に、障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援を行った場合。初回加算に、当該相談支援の提供に必要な報酬に相当する額を加えた額の算定を可能とする。

一定の要件とは、契約締結日を含む月以後、サービス等利用計画案提出月までの一定期間を要した場合であって、月2回以上の面接や同行等の対面による相談に応じた場合を想定している。

第2に、サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合。一定の要件とは、障害福祉サービスの利用調整に関連して、利用者の求めに応じ、自宅への訪問による面接を当該月に2回以上行った場合や、利用者本人及びサービス事業者等の参加するサービス担当者会議を開催した場合(モニタリング月以外)、サービスの利用調整に関連して、病院や学校、地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議等に参加した場合を想定している。

第3に、サービス終了前後に、一定の要件に基づく、他機関へのつなぎの支援を行った場合。一定の要件とは、介護保険の居宅介護支援事業者への引継ぎに一定期間を要する者、又は進学・就職等にともないサービス利用を終了する者であって、学校や企業等との引き継ぎに一定期間がかかる者に対して、次の3つのいずれかの業務を行った月であることを想定している。

▽当該月に2回以上、自宅等を訪問することにより面談を実施した場合。

▽他機関の招集する当該利用者に係る個別のケア会議に参加した場合。

▽他機関との連携にあたり、連携機関の求める情報提供を書面により行った場合(この目的のために作成した文書に限る)。

他方、事務負担の軽減として、加算の算定要件となる業務の書類の準備について、基準省令に定める記録にその内容を含めて、作成・保管することを提案した。

適正なモニタリング実施を徹底

③モニタリングの実施標準期間とモニタリングの頻度の決定では、次の3点を提案した。

1点目は、利用者の個別性も踏まえて、モニタリング頻度を決定する旨や、モニタリング期間を変更する際の手続きについて改めて周知徹底する。

2点目は、モニタリング頻度を短くする必要がある場合を例示する。

3点目は、前出したモニタリング月でない月における一定要件を満たす支援を実施した場合の評価が頻回に算定される利用者は、支援の在り方を検証しモニタリング頻度を改めて検討する必要があることを明示する。

他方、モニタリング頻度の適切性をはじめとした支援の検証が重要であることも改めて周知徹底する。 提案の背景には、関係団体ヒアリングで、モニタリング頻度について、「国からの例示をそのまま硬直的に適用している市町村がある」ことが指摘されていたことなどがある。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築で新たな評価

⑶精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進では、厚労省は新たに①早期の地域移行支援に係る報酬上の評価②医療と福祉の連携の促進(自立生活援助・地域定着支援に係る報酬上の評価)③新たな住宅セーフティネット制度における居住支援協議会及び居住支援法人と福祉の連携の促進(地域移行支援・地域定着支援・自立生活援助に係る報酬上の評価)─の3点について提案した。

このうち①早期の地域移行支援に係る報酬上の評価では、地域移行支援で入院後1年以内に退院・退所する場合をさらに加算で評価することを提案した。

②医療と福祉の連携の促進では、自立生活援助事業者及び地域定着支援事業者が、精神障害者の日常生活を維持するうえで必要な情報を精神科医療機関に対して情報提供した場合を加算で評価することを提案した。その際、計画相談支援事業者との共同に留意することとした。精神科医療機関では、提供された情報を診療で活用する。

③居住支援協議会及び居住支援法人と福祉の連携の促進では、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が居住支援協議会や居住支援法人と、概ね月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有することについて評価することを提案した。

また地域相談支援事業者や自立生活援助事業者が、居住支援法人と共同して、利用者に在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対し、居住先の確保及び居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価することも提案した。