ICT活用による特養での夜勤配置の緩和をさらに審議(12月9日)

厚労省は9日、社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)に、⑴ロボット・ICTの活用の推進や⑵感染症等の影響がある場合の通所介護等の事業所規模別の報酬等の対応を示し、あらためて意見を求めた。いずれも令和3年度介護報酬改定に関する審議報告に盛り込むことを想定したもの。

⑴では、ICTを活用した特別養護老人ホーム等での夜勤職員配置加算の夜勤配置の緩和などを改めて示したが、異論が出た。意見を踏まえ、厚労省は安全性の実効性の確保等を検討し、次回、あらためて提案する方向だ。

夜勤職員の配置緩和等で事前に3カ月の施設での試行を求める

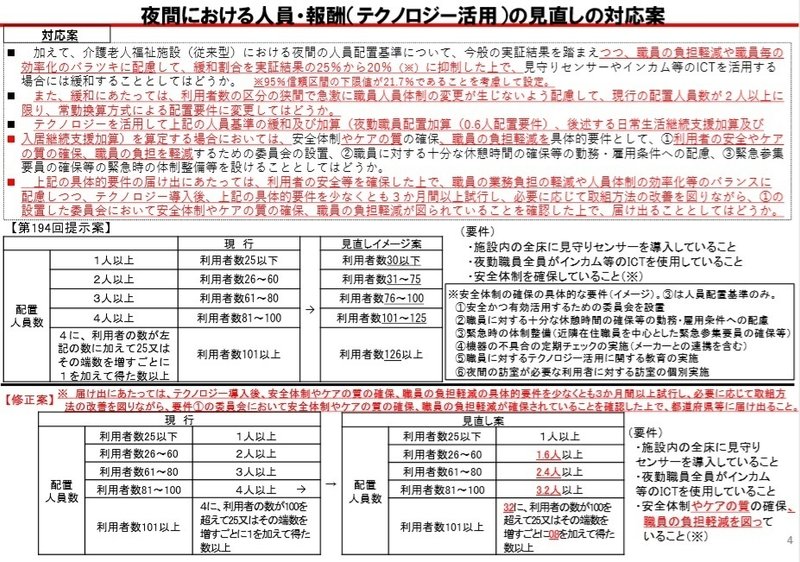

「ロボット・ICTの活用の推進」について厚労省は、①見守りセンサーを導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し②ICTを活用している場合の特養(従来型)の夜間の人員配置基準の緩和③テクノロジーを活用してサービスの質の向上等に取り組む介護事業所に対する報酬上の評価─について、これまでの意見を踏まえて一部を見直して提案した。

①見守りセンサーを導入した場合の夜勤職員配置加算の見直しでは、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の要件を現行の15%から10%に緩和するとともに全ての入所者に見守りセンサーを導入した場合の新たな要件区分を設定することをあらためて提示した。

新たな要件区分の設定で、これまでの議論では配置する人員について「0・5人」とすることを示していたが、これを見直した。たとえばユニット型の場合は「0・6人」とした。後述の②特養(従来型)の夜間の人員配置基準の緩和を適用する場合は、併給調整を行い、「0・8人」とする。夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していることや、委員会の設置を含めた安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を行っていることを求める。

対象サービスは現状では特養及び短期入所生活介護に限られるが、これを老健施設や介護医療院、認知症グループホームにまで拡大することを提案していた。今般これに短期入所療養介護を追加。また老健施設及び短期入所療養介護には「0・9人配置」及び「0・6人配置」の要件を設けることとし、介護医療院と認知症グループホームには「0・9人配置」の要件のみを設けることとした。

新たな要件区分の設定では、職員の負担軽減や職員ごとの効率化のバラつきに配慮して、業務軽減を踏まえた職員配置の緩和割合を実証結果の25%から20%に抑制した。職員1人あたりの業務軽減が20%とすると、2人の夜勤配置を行う場合、40%の軽減になることから、「0・6人」の配置とした。

なお、11月9日及び同26日の分科会で示された効果の実証の内容は次のとおり。

特養6施設及び特定施設2施設では見守りセンサーを100%導入したタイムスタディ調査を実施。利用者1人あたりの業務時間が平均で25.7%減少し、夜勤職員1人あたりで対応可能な利用者が平均34.0%増えたことを確認した。

さらにこの特養6施設と、見守りセンサーの導入割合にバラつきがある20施設(このうち2施設が老健施設)を加えた計26施設について、見守りセンサーの導入割合と業務時間の相関を算出。導入割合が100%の場合、0%の場合よりも業務時間が26.2%減少することを確認した。

②ICTを活用している場合の特養(従来型)における夜間の人員配置基準の緩和も再提案。緩和に当たり、職員配置人員数が2人以上に限り常勤換算方式による配置要件に変更することを示した。これまでは対応できる利用者数を増やすことを示していた。

特養(従来型)の夜間の人員配置基準の緩和や、前出の①夜勤職員配置加算(0・6人要件)を算定する場合、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員の十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽緊急参集要員の確保等の緊急時の体制整備等を設ける─などを要件とする。

都道府県等への指定変更や加算算定の届出にあたっては、前記の具体的な要件を3カ月以上試行し、設置した委員会で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認する。委員会には夜勤を行う介護職員の参加を求める考え。

テクノロジー活用で介護福祉士の配置を緩和

③テクノロジーを活用してサービスの質の向上等に取り組む介護事業所に対する報酬上の評価では、特養の日常生活継続支援加算や特定施設入居者生活介護の入居継続支援加算の算定要件である介護福祉士の配置要件の緩和を再提案した。

具体的に、見守りセンサーやインカムなど複数のテクノロジー機器を活用して利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルにより継続する場合に、「介護福祉士数の配置が常勤換算で6対1」とする要件を「7対1」に緩和する。

今回、新たな要件として、▽利用者の安全やケアの質の確保や職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員の十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施─を示した。都道府県等への加算算定の届出にあたり、3カ月以上試行し設置した委員会で安全体制等を確認する。

日本医師会の江澤和彦委員は、夜勤職員配置加算の見直しにおける対象サービスの拡大について、実証に参加した老健施設は2施設に止まることや、グループホーム・介護医療院では実証データがないことなどを指摘。「データがないものを拡大するのは危険ではないか」と、慎重な検討を求めた。

連合の伊藤彰久委員は、夜勤配置の見直しで安全確保の体制の実効性等に懸念を示した。また複数のテクノロジー機器を活用した場合に日常生活支援加算等の介護福祉士の配置要件の緩和について、緩和の根拠の提示が不十分とし、再検討を要請した。

認知症の人と家族の会の鎌田松代委員は、夜勤職員配置の見直し等について、「効果検証があって納得した上での機器の導入であればいいが、あまりにも性急。取りやめてほしい」と求めた。

感染症等の影響がある場合に通所介護等の報酬算定で配慮

⑵感染症等の影響がある場合の通所介護等の事業所規模別の報酬等の対応では、通所介護及び通所リハビリーションの基本報酬について感染症や災害等の影響により利用者が減少する場合、次のように運用することを改めて提案した。

まず①事業所規模別の報酬区分の決定に当たり、大規模型について前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の差が生じた月の実績を基礎とできる。利用者減の翌月に届け出し、翌々月から適用することを想定している。

②通常規模型では、延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者1人当たりの経費の増加に対応するための評価を行う。この評価は、区分支給限度基準額の算定に含めない。加算を導入する方向だ。②も利用者減の翌月に届け出し、翌々月から適用することを想定している。

現在の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた報酬算定の特例は3月末で廃止し、①と②を令和3年度当初から適用する予定だ。

また地域密着型通所介護や(介護予防)認知症対応型通所介護について②と同様に対応する。

通所介護等では規模が大きくなるほど基本報酬が低くなる。また最も規模が大きい大規模型(Ⅱ)は前年度の平均延べ利用者数が901人以上。

こうしたことを前提に、日医の江澤委員は、大規模型事業所の対応で、仮に月の延べ利用者数が前年度の1300人から1千人に減少した場合は「今回の対応の恩恵が受けられない」と指摘。「全ての事業所で平等に公平に対応できるようにすべき」と主張した。