【詳解】第78回社会保障審議会介護保険部会(6月20日)

介護保険部会が認知症施策について意見交換

社会保障審議会介護保険部会(遠藤久夫部会長)は20日、次期介護保険制度改正に向けて、認知症施策の総合的な推進を中心に意見交換を行った。また介護保険部会の下に「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」を設置することを了承した。

共生と予防を「車の両輪」として推進

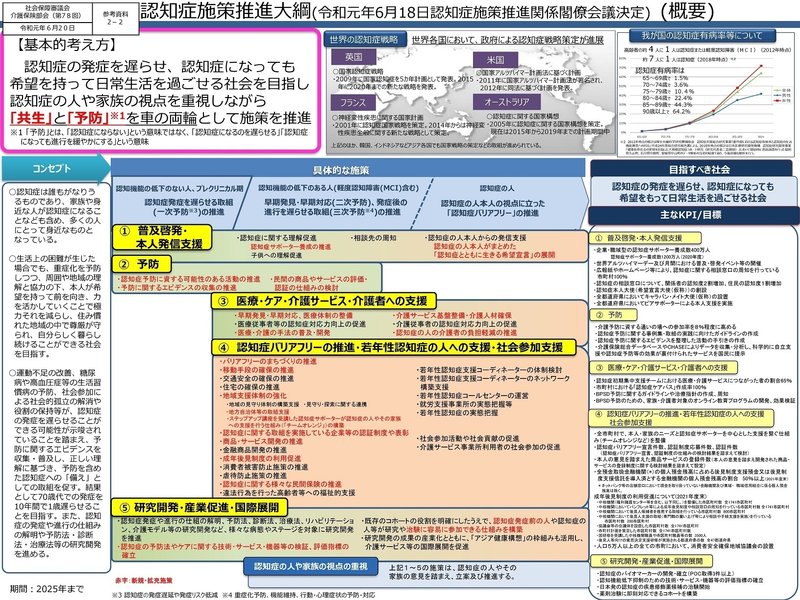

認知症施策については、18日に関係閣僚会議で決定された「認知症施策推進大綱」が紹介され(図表1)、それを踏まえて意見交換が行われた。部会では大綱が概ね評価された。

大綱は、2015年に策定された「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」をバージョンアップしたもの。新オレンジプランでは、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指し、認知症の普及啓発や適時・適切な医療・介護等の提供、若年性認知症施策の強化、介護者支援、地域づくり、研究開発などを進めてきた(図表2)。いわば「共生」を中心としたもので、大綱ではそれを基盤として「予防」も大きな柱と据え、共生と予防を「車の両輪」として施策を推進する方針を示した。

大綱では、「予防」について、「『認知症にならない』という意味ではなく、『認知症になるのを遅らせる』『認知症になっても進行を緩やかにする』という意味」と説明した。

予防に関するエビデンスの収集・普及とともに、高齢者の「通いの場」における活動の推進など、認知症への「備え」の取り組みに重点を置くとし、「結果として、70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指す」と明記した。他方で認知症の発症や進行の仕組みの解明、予防法・診断法・治療法等の研究開発を進めるとした。

加えて、▽認知症の人の発信支援するための「認知症本人大使(希望宣言大使)の創設や全都道府県にキャラバン・メイト大使の設置、▽認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防に関するガイドラインや治療指針の作成・周知、▽全市町村で本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みの整備、▽認知症の人意見を踏まえて開発された商品等の登録制度の導入、▽成年後見制度の利用促進、▽薬剤治験に即刻対応できるコホートの構築─など多岐にわたる取り組みを、KPIを設定して進めていくこととしている。 大綱は2025年までを対象期間とし、策定後3年を目途に施策の進捗を確認する。

認知症の早期診断・対応でかかりつけ医を重視

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、大綱を評価するとともに、研究開発について予算が十分確保されるように厚労省に要望した。また認知症の早期診断・早期対応において、かかりつけ医や歯科医師の役割を重視。日本医師会や日本歯科医師会に対して、認知症対応力向上研修の受講を推進するように要請した。

厚労省の資料によると、かかりつけ医の対応力向上研修の修了者は2017年度末で5.8万人、歯科医師の対応力向上研修修了者は0.8万人などとなっている。新オレンジプランの目標では、2020年度末までに、かかりつけ医で7.5万人、歯科医師で2.2万人と設定されているが、大綱では見直され、2025年でかかりつけ医は9万人、歯科医師は4万人を養成することとされている。

日本医師会の江澤和彦委員は、「東委員からエールを受け、たいへん嬉しく思う」と受けた。さらに「認知症サポート医は前年度末で9950人に達して、2020年度末の目標の1万人が目前だ。認知症について理解する医師が増えている」と述べた。また認知症は診療報酬上で「コモンディジーズに位置付けられている。プライマリケア、診療等ではかかりつけ医が診るとされている。かかりつけ医が果たす役割はこの大綱でも大きい」と述べ、協力していく意向を示した。

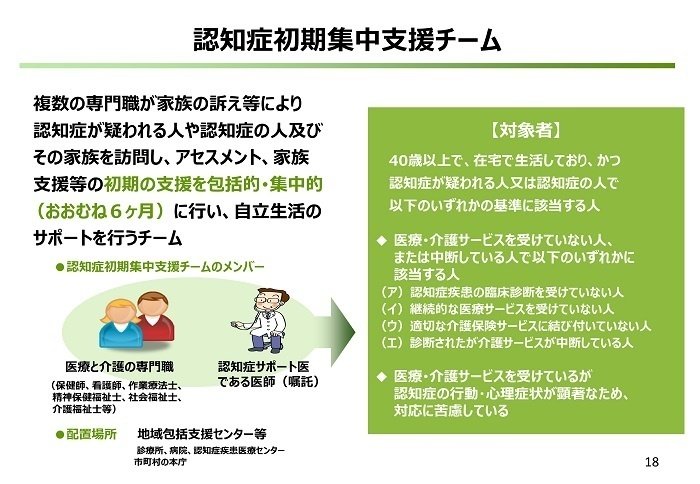

また認知症初期集中支援チームについて、認知症の診断を受けておらず、適切な医療・介護につながっていない人をみつけてつないでいくと言う本来想定していた役割(図表3)よりも、困難事例などを支援するケースが増えていることや、介入したケースでは「かかりつけ医がいる場合も多い」などと指摘。初期集中支援の対象者やチームの役割を見直す必要を主張した。

桜美林大学大学院教授の鈴木隆雄委員は、大綱で掲げた「70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指す」ことに質問。「認知症の発症が70代でいくつなのか。10年後に1歳遅らせるということはそれに1歳プラスするということ。たとえば71.5歳ならば72.5歳にするという意味で捉えているが、その意味でいいか」などと質した。

厚労省は、「70歳代の発症時期は把握できていない」と答えた。さらに予防の結果の把握については、認知症の有病率や、「認知症施策推進のための有識者会議」で提案された病院における初診時の年齢と認知機能の変化について、さらに有識者会議等の意見を聞いて検討していくとした。

認知症の有病率については、2016年から実施されている「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究(1万人コホート)」で開始時に悉皆調査を行った福岡県久山町など3地域の約5千人のデータに基づき出されている。

たとえば70~74歳の有病率は男女全体で3.6%だが、75~79歳で10.4%と増加していることが示されている(図表4)。

文書負担の軽減で専門委を設置

部会は、「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の設置を了承した。委員には学識者や事業者、自治体関係者など15名が任命される予定だ。

介護分野で国・指定権者・保険者および介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負担軽減を主な検討対象とする。具体的に①指定申請②報酬請求③指導監査─に関連する文書が対象。厚労省は検討を踏まえ、様式例の見直しや、添付文書の標準例の作成などを行う考えだ。介護報酬の要件等に関連する事項は介護給付費分科会で検討する。

専門委員会は7月下旬以降に初会合を開催し、年2~3回会合を開き、12月に当面の方針について中間取りまとめを行う予定だ。

任命予定の委員は次の通り。

▽井口経明(東北福祉大学客員教授)▽石川貴美子(秦野市高齢介護課参事兼高齢者支援担当課長)▽江澤和彦(日本医師会常任理事)▽遠藤健(全国介護付きホーム協会代表理事)▽菊池良(奥多摩町福祉保健課長)▽木下亜希子(全国老人保健施設協会研修推進委員)▽久保祐子(日本看護協会医療政策部在宅看護課長)▽野口晴子(早稲田大学教授)▽野原恵美子(栃木県高齢対策課長)▽橋本康子(日本慢性期医療協会副会長)▽濵田和則(日本介護支援専門員協会副会長)▽桝田和平(全国老人福祉施設協議会介護保険事業等経営委員会委員長)▽松田美穂(豊島区介護保険課長兼介護保険特命担当課長)▽山際淳(民間介護事業推進委員会代表委員)▽山本千恵(神奈川県高齢福祉課長)