退院当日の訪問看護の対象拡大について議論(10月22日)

社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)は10月22日、令和3年度の介護報酬改定に向け訪問系サービスについて検討した。

厚労省は退院当日の訪問看護の提供が可能な対象を現行より広くする方向を示した。賛成する意見と、慎重な検討を求める意見の両論が出た。

4人に1人が退院日に1人で過ごす

退院・退所当日の介護保険の訪問看護の算定は例外的に、特別管理加算の対象に該当する、厚生労働大臣が定め状態にある者で可能だ。たとえばがんで在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている者や、真皮を超える褥瘡の状態などである。

また医療保険でも厚労大臣が定める疾病等について算定が可能だが、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護を行ったときに退院支援指導加算として算定できる。

これまで分科会では、急な病状の変化への対応や単身高齢者などの療養環境を整えるために、介護保険で対応できる者の範囲の拡大を求める意見が出ていた。

令和元年度の「訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービスの提供の在り方に関する調査研究」では、特別管理加算の対象者以外で、入院・入所施設から退院当日の訪問の要請があったケースは37・9%。利用者の状態は要介護4が17・4%で最多。世帯は「独居」が26・4%、さらに「介護できる人がいない」が23・4%と、ほぼ4人に1人が退院日に1人で過ごすことがわかった。利用者・家族の困りごとは「体調・病状」80・5%、「緊急時の対応」54・2%など。

こうした状況を踏まえ、退院当日の介護保険の訪問看護について厚労省は、現行に加えて、一定の条件下で算定を可能にすることを提案した。

意見交換で、日本看護協会の岡島さおり委員は、「体調が万全でない状態で退院する方も多い。早い段階で本人や家族に看護職員が援助することで安心して在宅生活をスタートすることができる」と、退院日に算定可能な対象者の拡大に賛意を示した。

一方、日本医師会の江澤和彦委員は、「退院当日は現行、医療保険からの訪問看護も可能。介護保険の訪問看護の必要性について十分に検討してほしい」と求めた。

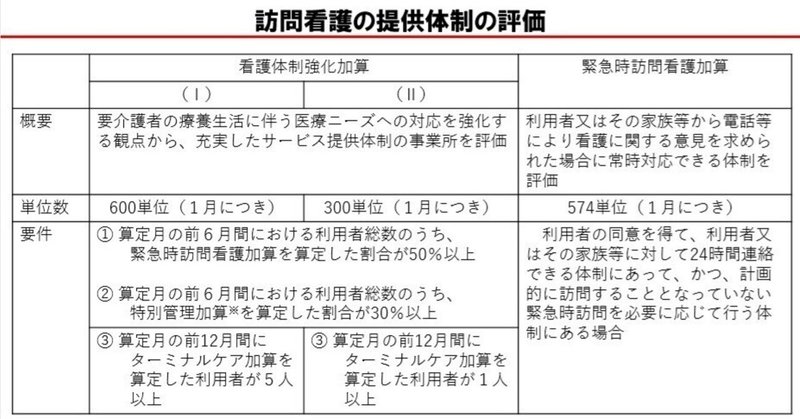

また厚労省は、実態を踏まえた看護体制強化加算の算定要件の見直しについて意見を聞いた。

看護体制強化加算の要件の一つとして算定月前の6ヶ月間の利用者総数のうち特別管理加算を算定した者の割合が30%以上であることが求められる。

同加算を算定できない理由として、前出の調査研究事業によると、「特別管理加算の対象となる利用者が少ない」ことが55・0%と最も多い。また2019年3月に前6ヶ月で特別管理加算の算定割合が30%以上であった事業所のうち、継続して30%以上を維持していた事業所は同年9月で8割程度。特別管理加算の対象となる医療ニーズの高い利用者は亡くなったり、入院したりするケースが少なくないことが考えられる。

日看協の岡島委員と日医の江澤委員はともに、この要件を満たすことが実態として困難であることから、見直しを要請した。

その他、訪問看護ステーションにおける理学療法士等のリハ専門職が増加傾向であることが報告された。介護給付費等実態統計の訪問看護費の請求状況をみると、令和元年5月審査分で理学療法士等による請求が53・9%と半数を超える。

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、令和2年度診療報酬改定で機能強化型訪問看護管理療養費に看護職員が「6割以上」という要件が追加されたことを受け、「すべてのステーションで一定程度の看護職員の割合を設けるべき」と述べた。

協会けんぽの安藤伸樹委員は、「看護職員割合の人員配置基準への追加や、看護職員による訪問の割合が著しく低い事業所への減算、理学療法士等が週に複数回訪問する場合の一定回数以降の減算など、本来あるべき姿に誘導していくことも必要」と指摘した。

一方、日本慢性期医療協会の武久洋三委員は、「訪問看護のリハビリも利用者・家族の選択によるもの。リハビリのウェイトが高いからといって、ペナルティのある対応はしない方が利用者にとっていいのではないか」と述べた。

情報通信機器を用いた服薬指導の評価を新設

厚労省は、薬剤師(薬局)による居宅療養管理指導において、情報通信機器を用いた服薬指導の評価の新設を提案した。

対象患者や算定要件について診療報酬の対応を参考に設定することをあげた。診療報酬では令和2年度改定で、「在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者オンライン服薬指導料」が導入された。

日本薬剤師会の荻野構一委員は、「情報通信機器を使った服薬指導は実際のニーズは少ないと思う」と指摘する一方、診療報酬・調剤報酬と整合性を図るよう要請した。

一方、連合の伊藤彰久委員は、「具体的なイメージがわかない。現場からも高齢者は独居が多く電話がつながらない場合の服薬指導ができないとか、反応がつかみにくいという懸念を聞いている」と指摘。現場の不安の解消を求めるとともに、「メリットの説明を受けた上で検討を進めたい」と述べた。

また管理栄養士による居宅療養管理指導について厚労省は、当該事業所以外の医療機関等の管理栄養士が実施する場合も評価することを提案した。令和2年度診療報酬改定における外来栄養食事指導料等の見直しを踏まえたもの。

全老健の東委員は、老健施設の管理栄養士の有効活用を求めた。