介護療養病床の報酬減算を提案(10月30日)

社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋分科会長)は10月30日、令和3年度介護報酬改定に向け、⑴介護医療院及び介護療養型医療施設、⑵介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、⑶介護老人保健施設、⑷居宅介護支援・介護予防支援について議論を深めた。

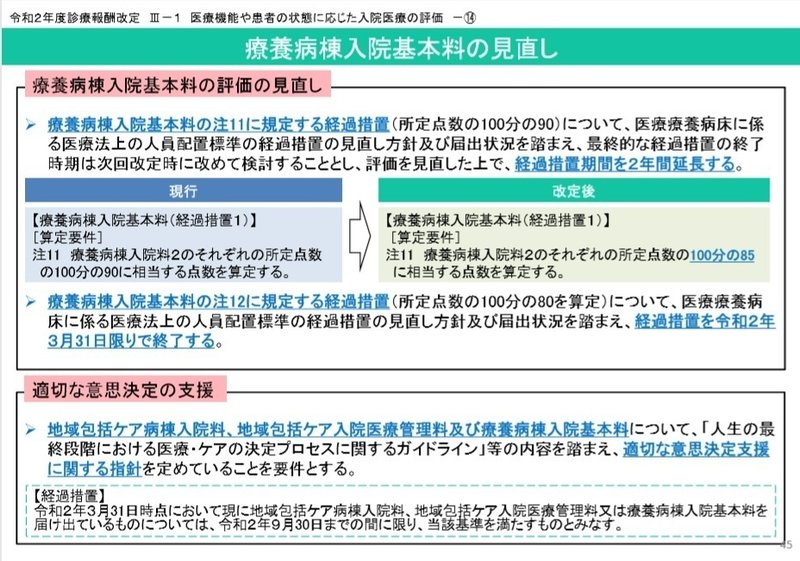

厚労省は、今年度の診療報酬改定での療養病棟入院基本料(経過措置1)の減算幅の拡大を踏まえ、介護療養病床の評価の見直しを提案した。複数の委員が報酬減算を支持した。

移行の検討状況の報告の有無でメリハリをつけた評価を提案

このうち⑴介護医療院及び介護療養型医療施設について厚労省は、令和5年度末で廃止される介護療養型医療施設の介護医療院等への移行を進めることを目指し、より早期の意思決定を促すために一定期間ごとに検討状況の報告を求め、報告の有無によりメリハリをつけた評価とすることを提案した。

さらに令和2年度診療報酬改定における療養病棟入院基本料(経過措置1)の報酬上の減算幅の拡大(90%→85%)を踏まえ、介護療養病床の評価の見直しも提案した。

また介護医療院への移行の促進において、基準や報酬、地域医療介護総合確保基金、予算事業などを組み合わせた移行支援について意見を求めた。

加えて、介護医療院については、①有床診療所から介護医療院に移行する場合、入浴用リフト等により身体の不自由な者が適切に入浴できるのであれば一般浴槽の設置のみで可能とすることや、②療養病床における長期入院患者を受け入れた場合に評価することについて意見を求めた。

②の提案の背景としては、平成30年度入院医療等の調査によると、「退院を困難にしている事項」としては全体として「地域の中で、看取りを行える介護施設が少ない」が多く、たとえば療養病棟入院基本料では39・2%(複数回答)などとなっていることがある。

意見交換では、協会けんぽの安藤伸樹委員が、介護療養型医療施設からの検討状況の報告を求め、メリハリのついた評価にすることに賛意を表明。「移行に向けてどのような検討を行っているかを評価することが必要」と指摘した。さらに「介護療養病床について療養病棟入院基本料(経過措置1)に合わせた評価とすべき」と述べた。

健保連の河本滋史も介護療養病床の評価の見直しを支持。また介護医療院の移行定着支援加算の延長には改めて反対を表明。移行支援は報酬以外の方法で行うよう求めた。

一方、全国町村会の椎木巧委員は、移行支援加算の令和5年度末までの延長を主張した。

日本医師会の江澤和彦委員は、介護医療院で療養病床の長期入院患者を受け入れた場合の評価の導入について、「慎重に検討すべき」と指摘。医療ニーズがあり、医療療養病床に入院していることや本人の意向も十分に踏まえる必要を強調した。

日本看護協会の齋藤訓子参考人は、有床診療所から介護医療院への移行に当たっての浴槽設置の要件緩和について、「期限を区切った経過措置にすべき」と指摘した。

特養の人員配置基準の一部緩和を示す

⑵特養について厚労省は、人材確保や職員定着の観点から、入所者の処遇に支障がない場合の人員配置基準の一部緩和について論点を示した。従来型施設とユニット型施設を併設する場合における介護・看護職員の兼務を可能にするなど4点を提案した。

意見交換で、全国老人福祉施設協議会の小泉立志委員はこの提案に賛意を表明。特養と併設している小規模多機能との兼務では、特養のみならず軽費老人ホーム等も含めて兼務を可能とするように求めた。

所定疾患施設療養費の対象疾患の拡大を検討

⑶老健施設について厚労省は、①退所前連携加算の見直し②所定疾患施設療養費の見直し③かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し─などについて示した。

まず①退所前連携加算は、老健施設の入所者が退所するのに当たって退所後のサービス利用が円滑に進むように相談支援等を行うことを評価するもの。退所に先立ち利用者が利用を希望する居宅介護支援事業者に、サービス利用に必要な情報を提供するとともに、居宅介護支援事業者と連携して退所後のサービス利用に関する調整を行った場合に算定できる。

これについて、入所時から退所後の生活を念頭において対応することで、より早期の在宅復帰を促進する観点から、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者との入所時からの連携を評価することを提案した。一方、こうした取り組みを促す観点から、退所前のみの連携を行う場合は現行の単位数を見直すことも示した。

②所定疾患施設療養費は、肺炎や尿路感染症、帯状疱疹により治療を必要とする入所者に対し、投薬や検査、注射、処置等を行った場合、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定できる。

これについて、実態を踏まえ、検査の実施を明確化することや算定期間を延長すること、対象疾患の見直しについて意見を求めた。

一部では検査を行わずに治療しているケースが報告されている。また、たとえば肺炎の治療では治療期間が10日以上になる入所者が1割程度いるなど、7日以内では治癒が困難な実態もある。対象疾患である帯状疱疹は、対象者が少ないことも指摘されている。

③かかりつけ医連携薬剤調整加算は、多剤投薬されている入所者について、老健施設の医師とかかりつけ医が事前に合意した処方方針に従って、老健施設で減薬に取り組んだ場合に評価するもの。平成30年度改定で新設された。

同加算について、入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、どう連携に係る取り組みと、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を分けて評価することを提案した。

連携に係る取り組みについては、入所に際し、薬剤の中止・変更の可能性について、かかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服用している薬剤に変更があった場合には、退所時に変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを示した。

高齢者に対して特に慎重な投与が必要な薬剤について、国内外でガイドライン等がまとめられていることから、入所中の薬剤の変更の検討では、老健施設の医師又は薬剤師の対応が、こうしたガイドライン等を踏まえたものとなるよう検討するとした。

全国老人保健施設協会の東憲太郎委員は、退所前支援加算の見直しの方向性を支持。また所定疾患施設療養費の見直しでは、検査の義務化に賛意を示すとともに、実態に合わせた算定期間の延長を要請。さらに「帯状疱疹はまれな疾患。皮膚感染症として蜂窩織炎を含めるように要望する」と述べた。

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直しについては、かかりつけ医と老健の医師の連携がスムーズにできるような制度設計を求めた。

医療・ケア決定プロセスガイドラインの基準への位置づけを

介護保険施設等に共通する事項として厚労省は次の①~④を示した。

まず①中重度者や看取りへの対応の充実の一環として、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等に基づく取り組みを促進する観点から対応について意見を求めた。

日医の江澤委員はガイドラインの促進に賛意を表明。ただし「看取りに特化したガイドラインではない」と指摘し、看取り介護加算などの算定要件ではなく、運営基準に位置付けるよう求めた。

②ユニット型施設の設備・勤務体制の一部見直しを提示。具体的に次の3点を示した(介護保険施設及び短期入所生活介護で共通)。

ユニット型施設の利用定員を現行の「おおむね10人以下」から15名以内に緩和すること。

ユニットリーダーについて原則、常勤を維持しつつ、出産・育児などやむを得ない事情により欠員が生じる場合は、一時的に非常勤職員で代替することを認めるとともに本人が復帰した際は短時間勤務を認めること。

ユニット型個室的多床室の新たな設置は禁止すること。

ユニット型施設の利用定員の見直しについて賛否両論が出た。連合の伊藤彰久委員は「人員配置基準の見直しも合わせて検討すべき」と求めた。高齢社会と女性の会の石田路子委員も「スタッフが疲弊しないか厳重にチェックしていかないといけない」と述べた。

一方、日医の江澤委員は賛意を示すとともに、ユニットにおける「職員の固定配置」の徹底を求めた。

③介護保険施設のリスクマネジメントについて、市町村によって事故報告の基準にばらつきがあることを踏まえ、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、国で報告様式を作成し、周知することを提案した。

また施設の安全管理体制に関して、指針の作成や委員会の開催、職員研修の実施、専任の安全対策担当者の設置等の状況を踏まえ、安全対策の一層の強化について意見を求めた。

④高齢者虐待防止の推進について提案。障害福祉サービスと異なり、介護サービスの運営基準に虐待防止に関する規定がないことから、虐待防止委員会の設置や責任者の研修受講などの体制強化を定めることを示した(介護サービス全般で共通)。

③と④について複数の委員が賛意を表明した。

ケアマネと医療機関の情報連携を促進

⑷居宅介護支援・介護予防支援について厚労省は、介護支援専門員と医療機関の通院時に係る情報連携の評価の導入などを示した。

介護支援専門員と医療機関の通院時に係る情報連携の評価の導入について、次のことを背景に提案。

令和元年度の「居宅介護支援及び介護予防支援における平成30年度介護報酬改定の影響に関する調査研究」によると、介護支援専門員で医療機関へ利用者の通院に同行したことが「ある」との回答は53・3%と過半数。同行する理由としては、「具体的な医師の指示や指導が必要な場合」が62・2%、「医師に利用者の生活に関する具体的な情報を提供する場合」が51・8%などとなっている。

同行する際に伝達する情報は、「利用者の心身・生活の状況(全般)」が92・6%で最多。次いで「服薬状況」61・9%、「利用者の療養・服薬・健康管理に関する状況・懸念事項」60・1%など。

他方、利用者について収集する情報としては「診断、症状、治療の内容」が77・3%と最も多く、さらにこの点について介護サービス事業所に70%が共有していた。

厚労省は、単なる通院同行ではなく、医療機関側と情報連携をきちんと行うなど、専門職としての役割について評価する考え。

意見交換では、日本介護支援専門員協会の濵田和則委員は、通院同行している介護支援専門員が半数以上いることから「情報連携のために一定の評価をいただければと思う」と求めた。日医の江澤委員も評価の導入に賛意を示した。

他方、日本看護協会の齋藤訓子参考人は、医療機関との情報連携について特定事業所加算の算定要件に組み入れることを提案した。

また複数の委員が居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬の引き上げを求めた。