医療費助成の対象とならない難病患者のデータ登録などについて難病小慢合同委員会が議論を再開(10月16日)

厚生科学審議会疾病対策部会の「難病対策委員会」と社会保障審議会児童部会の「小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」(難病小慢合同委員会)は16日、医療費助成の対象とならない難病患者のデータ登録などの論点の検討を再開した。

1月に会合を開いて以降、新型コロナウイルス感染症の拡大などもあり、中断されていた。年内に議論を取りまとめ、疾病対策部会・児童部会にそれぞれ報告する予定だ。

医療費助成の対象とならない難病患者のデータ登録の同意取得では、複数の委員が指定医が取ることを支持した。また、厚労省から、データを登録した人に発行する「登録者証」(仮称)について示され、医師の診断書の代替を可能とすることや、登録者証の所有者には医療費助成の「前倒し」を可能とすることが提案された。

患者データのオンライン登録を令和4年度中の運用を目指す

平成27年1月に施行された難病法・改正児童福祉法の附則により、施行後5年以内を目途とした見直しが規定されている。

それを踏まえ、昨年6月に合同委員会で検討すべき論点を整理。その後、「難病・小児慢性特定疾病研究・医療ワーキンググループ」及び「難病・小児慢性特定疾病地域共生ワーキンググループ」を開催し、疾病研究・医療WGは昨年12月に、地域共生WGは1月にそれぞれとりまとめを公表した。今年1月の合同委員会では両WGのとりまとめが報告され、引き続き検討すべきとされた医療費助成の対象とならない難病患者のデータ登録などの論点について議論を進めたが、新型コロナの蔓延などを受け、検討が止まっていた。

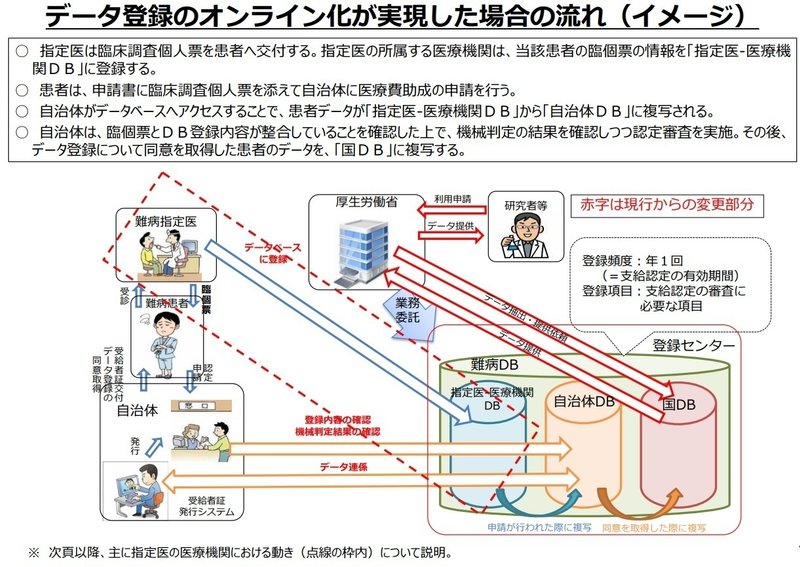

厚労省は、指定難病患者及び小児慢性特定疾病児のデータベースを見直してオンライン登録の機能を追加し、令和4年度中の運用を目指している。さらに、現在、データ登録は医療費助成を受けた者について行われているが、オンライン登録の実施を前提として医療費助成の対象とならない患者も対象としてデータ登録を進めていく考えだ。

16日は、厚労省が①医療費助成の対象とならない患者からのデータ登録の同意取得のスキーム②対象者・項目・頻度③「登録者証」(仮称)のあり方─などの論点を示した。

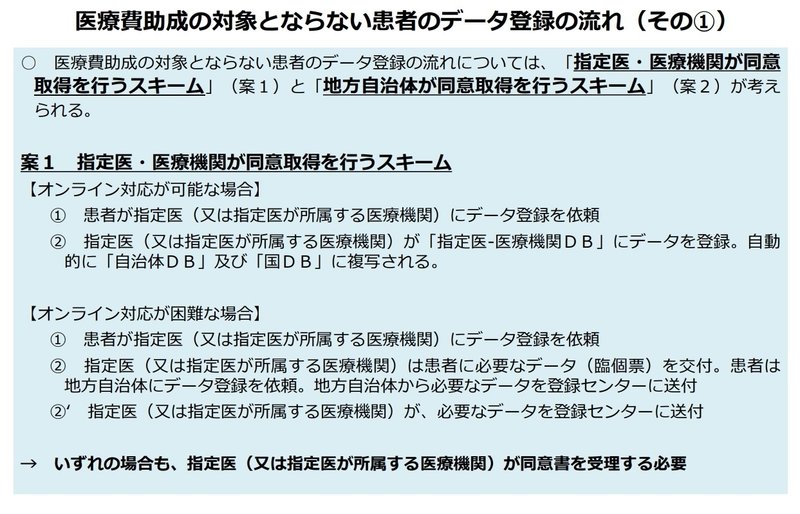

まず①同意取得では、前回も検討した▽指定医・医療機関が同意取得を行うスキームと▽地方自治体が行うスキームの2案について改めて提示。スキームの詳細と、双方のメリット・デメリットを示した。

②対象者については、指定難病の患者のうち認定基準を満たさない者とすることを提案。それを踏まえた上で、小児慢性特定疾病の対象者について、研究促進の観点と、メリットと負担のバランスの観点から意見を求めた。項目・頻度については、医療費助成の申請で使う指定医が交付する「臨床調査個人票」をスリム化することを前提に、助成の有無にかかわらず、登録項目・頻度は同じものとすることを提案した。

③「登録者証」(仮称)の導入については、研究・医療WGの取りまとめで、データ登録が促進される工夫の1つとして発行することの検討が求められている。

厚労省は、「登録者証」の交付目的として、治療研究を推進することと、療養生活の環境整備などの2つを持つものとすることを提案。発行主体は地方自治体とするとともに、医療費助成の不認定通知書といった既存の書式と一体的なものにできることも示した。「登録者証」について、地域で利用できるサービス情報を記載できるようにするとともに、各種福祉サービスの利用に当たり必要となる医師の診断書に代替できるようにすることを提案した。

さらに研究・医療WGの取りまとめでは、「登録者証」を持つ患者について、「急な重症化がみられた場合にも円滑に医療費助成が受けられる仕組みを設けることについて検討するべき」としている。これを踏まえ、厚労省は、医療費助成の「前倒し」、始期を申請日よりさかのぼらせることについて意見を求めた。

前回懸念が示されたオンライン登録におけるセキュリティについては、がん登録オンラインシステムと同様の対応を図ること示した。

医師が同意取得をとることを複数が支持

意見交換では、日本難病・疾病団体協議会代表理事の森幸子委員は、「社会の中で難病であることを言いにくいことから生きづらい現状がある。セキュリティについては厳重にお願いしたい」と要望するとともに、臨床調査個人票の取得での患者負担の軽減も訴えた。

日本医師会の羽鳥裕委員は、文書料について診療報酬等の対象とすることで患者負担の軽減を図ることを提案した。

医療費助成の対象とならない患者からの同意取得について、東京都福祉保健局技監の田中敦子参考人が、「医療費助成の対象にならないのに文書料を払って、文書を取得し、自治体の窓口に申請するのは負担が大きい。より多くの人に登録していただくという本来の目的を考えても患者の負担が一番少ない方法を考えた方がいいのではないか」と、医師による同意取得を支持した。

あせび会監事の本間俊典委員は、この意見に同調。医療費助成の対象にならない軽症者にデータ提供を求めるうえで、「指定医から言われた方が患者も納得できる」と述べた。

明治学院大学の西村万里子委員は、軽症者の登録を促進するうえで、「登録者証」を持っていると他の制度が使いやすいなどのメリットを付加することを提案した。

日医の羽鳥委員は、がんについては患者データの登録をしないと診療報酬が下がるため、主治医はきちんと登録を進めることを指摘。「医者に対しては診療報酬でアップするのがいいのかなと思う。研究成果をきちんとフィードバックすることも大事」と述べた。

東京慈恵医科大学教授の井田博幸委員は、データの利用法を明確化する必要を指摘。他方、指定医が同意取得を行う場合、事務負担が生じることをあげ、診療報酬を上げることなどを求めた。

難病のこども支援全国ネットワーク専務理事の福島慎吾委員は、小慢の軽症者もデータ登録や「登録者証」の対象とするように要望した。

「臨床調査個人票」のスリム化をはじめ負担軽減を図ることを複数の委員が賛同した。

また難病対策委員会委員長の千葉勉・関西電力病院院長は、必須項目とそうではない項目を分け、軽症患者については記載する項目を減らすことの検討も提案した。

厚労省は、臨床調査個人票のスリム化について研究班と相談して検討していく考えだ。