精神科救急医療体制整備で評価指標作成へ(12月11日)

厚労省の「精神科救急医療体制整備に係るワーキンググループ」(藤井千代座長)は12月11日、報告書案を概ね了承した。

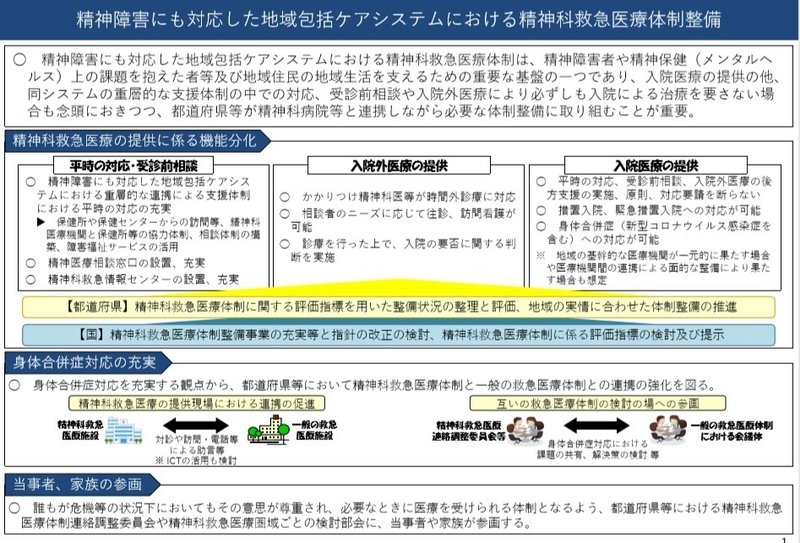

報告書案では、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に資する精神科救急医療体制の整備に向けた評価指標の作成を国に求めるとともに、その評価指標による整理と評価、体制整備を都道府県に要請した。

また厚労省は報告書を踏まえ、平成20年度から実施している「精神科救急医療体制整備事業」の更なる充実及び適正化を図るため、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(告示)などを改正する考え。

かかりつけ精神科医の往診等の体制構築も

各都道府県では、平成20年度から「精神科救急医療体制整備事業」を活用し、24時間365日対応する「常時対応型精神科救急医療施設」や複数の病院が輪番で対応する「病院群輪番型精神科救急医療施設」、緊急時の受け入れ調整を行う「精神科救急情報センター」などの整備を進めてきた。

一方で常時対応型なのに24時間対応を行わないなど役割をきちんと果たしていない医療機関があることや、対応する医療機関が少ないなどの課題がある。

厚労省は、令和2年3月から「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」を設置し、システム構築促進の方策を議論している。検討会でも、精神科救急の医療機関の機能の整理と確保、相談体制などの課題が指摘された。こうしたことからWGは令和2年8月に発足し4回の議論を経て報告書案をまとめた。

報告書案では、精神科救急医療の体制整備について⑴平時の対応・受診前相談⑵入院外医療の提供⑶入院医療の提供─に分けて示した。

まず⑴平時の対応・受診前相談では、保健所等による平時からの訪問等による支援や相談体制の充実を強調。受診前相談では、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの設置及び役割の整理の必要性を指摘。さらに精神医療相談窓口には、情報センター又は精神科救急医療施設と連携して緊急の受診や入院が必要な場合の連携先の確保などの役割を求めた。また情報センターと精神医療相談窓口の一体的な運営にも言及した。

⑵入院外医療では、かかりつけ精神科医がいる場合、可能な限りその医師による時間外診療や往診が受けられる体制の構築を求めた。一方、すべての対応は困難なことから、精神科診療所や、「常時対応型精神科救急医療施設」、「病院群輪番型精神科救急医療施設」の体制整備を行う必要を指摘した。

⑶入院医療を担う医療機関として常時対応型施設や病院群輪番型施設、精神疾患と身体合併症の両方を診る身体合併症対応施設を提示。入院外医療を担う医療機関の後方支援を行い、原則、対応の要請を断らないこととした。

身体合併症には、複数の医療機関の連携で対応することも想定する一方、一元的に対応できる医療機関の整備の重要性を強調。公的病院や、精神科がある総合病院や特定機能病院が役割を担うことに期待を寄せた。

今後の体制整備の取組では、国に対して精神科救急医療体制の整備に必要な諸制度による手当を要請。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を基本的な考え方とした体制整備を推進する観点から、医療計画及び障害福祉計画との整合性を図ることを指摘。また都道府県等が精神科救急医療圏を設定し、病院群輪番型施設や常時対応型施設を指定するとともに、評価等が可能となるよう精神科救急医療体制に係る評価指標の検討・提示を求めた。

都道府県には評価指標を用いた整備状況の整理と評価を行うとともに、地域の実情にあわせた体制整備を進めるように要請した。

なお報告書は、来年1月22日に開催される「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」に報告される予定だ。